云南省图书馆机构用户,欢迎您!

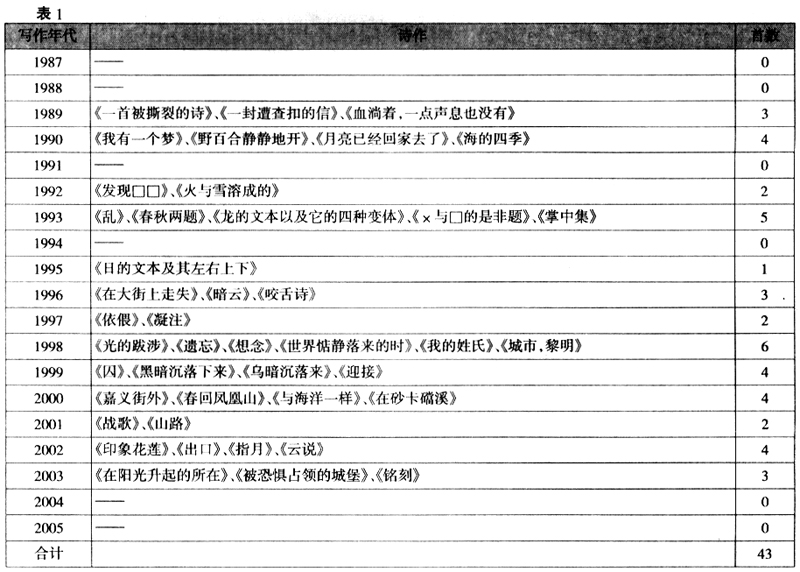

从上表显示的创作量高低来看,可以发现这十八年诗创作岁月中(1987至2005年),其中有五年(1987、1988、1994、2004、2005)是向阳创作的空白期,未缴出任何一首诗作;此外仅写作一或二首诗作的低量期也有三年(1992、1995、2001),换言之,这七年的产量均低于其创作的平均值。 2.诗生涯与创作走势 向阳乱诗的创作走势既已如上表所示关此,从向阳这一段生活经历与时代背景来解读其创作走势,也即自历史—传记式研究途径入手,毋宁是一种最为有效的方法。 在1987年之后,不论是台湾社会的变动抑或向阳个人生活及工作的变迁,亦即从大我时代的宏观面或小我诗人的微观面来看,皆可曰一个“乱”字能够涵盖。向阳说,屈原的《离骚》颇有理心治乱的用意,其诗末“乱”字之出,系“出以歌的形式,寓以心乱于乱世之烦忧”,将诗人的心乱与世乱组合起来解读,颇有借彼喻己之意。在这一段时期,他的创作量降低来自他的“心乱”,而其“心乱”则又出于“世乱”之故;所谓的“世乱”,又包含时代、社会的乱与个人生活、工作的乱。 首先,从1987年之后,随着戒严的解除,近二十年政治板块的挪移,台湾社会因此处于犹疑、晃动、焦虑与急切的震荡之中,台湾这个岛上所有的人——包括诗人自己,心头哪能不“乱”?《一首被撕裂的诗》、《暗云》、《嘉义街外——写给陈澄波》三首有关二二八事件的诗作,便是对政治之乱的反映:朝野双方于此之际,对于二二八事件的真相及其历史地位问题仍在争论不休;而另一首《一封遭查扣的信——致化名“四○五”的邮检小组》则以反讽的口吻透露诗人对解严后民众仍受情治单位邮检监控的极端不满,可谓为诗人的“理心治乱”。然而如此的世乱与心乱,令诗人不禁怒曰:“这显然不是诗的年代”;向阳自剖说,1987与1988这两年他原来旺盛的创作力会突然熄火,乃与此一“乱”字不无关连,而乱诗的产量如此稀少,或于此可获得理解。 其次,向阳个人此一阶段的“人生之路和职场生涯”来看,由于职场生涯的变换(连带也影响个人生活)——这段期间他遭逢“三重身份的转换过程”,试看底下向阳这两则自述: 来到1987年忽然有了巨大的转弯。在这之前,我担任《自立晚报》副刊主编,尽管工作忙碌,都与文学有关,因此尚能优游于想象的大洋和隐喻的峰口之间;在这之后,我转任报社总编辑、总主笔,面对高度政治性的新闻工作,随着台湾政治与社会的变化,跌宕起落,绷紧神经,诗的想象之巢已为政治的鸠鸟所占,隐喻也已被直言批判所瓜代。编报纸、写社论,从1987年到1994年自立报系转移经营权风波发生,整整七年,仅得诗作十四首,且多与政治新闻事件有关。从一个文学人到一个新闻人,诗与新闻对话的结果,是虚构的美在现实的丑陋和政治的乱象之中,逐渐遭到侵蚀、掩埋。 接着又是另一个变动。就在自立报系转移经营权风波发生的同时,我考上了政治大学新闻研究所博士班,离开新闻工作之后,重返学院,开始另一个阶段的学术研究生涯,直到2003年取得博士学位为止。前后九年,我学习如何由一位批判时局的新闻工作者,收敛、沉潜、省思,在冷僻、枯干的理论和书堆之中转型为研究者……学术研究和教学,占满了我的日晷,也剥去我的闲情,而诗需要时间、需要闲情,这九年间,烦乱、苍茫如雾中行路,诗仅得三十首。

从上表显示的创作量高低来看,可以发现这十八年诗创作岁月中(1987至2005年),其中有五年(1987、1988、1994、2004、2005)是向阳创作的空白期,未缴出任何一首诗作;此外仅写作一或二首诗作的低量期也有三年(1992、1995、2001),换言之,这七年的产量均低于其创作的平均值。 2.诗生涯与创作走势 向阳乱诗的创作走势既已如上表所示关此,从向阳这一段生活经历与时代背景来解读其创作走势,也即自历史—传记式研究途径入手,毋宁是一种最为有效的方法。 在1987年之后,不论是台湾社会的变动抑或向阳个人生活及工作的变迁,亦即从大我时代的宏观面或小我诗人的微观面来看,皆可曰一个“乱”字能够涵盖。向阳说,屈原的《离骚》颇有理心治乱的用意,其诗末“乱”字之出,系“出以歌的形式,寓以心乱于乱世之烦忧”,将诗人的心乱与世乱组合起来解读,颇有借彼喻己之意。在这一段时期,他的创作量降低来自他的“心乱”,而其“心乱”则又出于“世乱”之故;所谓的“世乱”,又包含时代、社会的乱与个人生活、工作的乱。 首先,从1987年之后,随着戒严的解除,近二十年政治板块的挪移,台湾社会因此处于犹疑、晃动、焦虑与急切的震荡之中,台湾这个岛上所有的人——包括诗人自己,心头哪能不“乱”?《一首被撕裂的诗》、《暗云》、《嘉义街外——写给陈澄波》三首有关二二八事件的诗作,便是对政治之乱的反映:朝野双方于此之际,对于二二八事件的真相及其历史地位问题仍在争论不休;而另一首《一封遭查扣的信——致化名“四○五”的邮检小组》则以反讽的口吻透露诗人对解严后民众仍受情治单位邮检监控的极端不满,可谓为诗人的“理心治乱”。然而如此的世乱与心乱,令诗人不禁怒曰:“这显然不是诗的年代”;向阳自剖说,1987与1988这两年他原来旺盛的创作力会突然熄火,乃与此一“乱”字不无关连,而乱诗的产量如此稀少,或于此可获得理解。 其次,向阳个人此一阶段的“人生之路和职场生涯”来看,由于职场生涯的变换(连带也影响个人生活)——这段期间他遭逢“三重身份的转换过程”,试看底下向阳这两则自述: 来到1987年忽然有了巨大的转弯。在这之前,我担任《自立晚报》副刊主编,尽管工作忙碌,都与文学有关,因此尚能优游于想象的大洋和隐喻的峰口之间;在这之后,我转任报社总编辑、总主笔,面对高度政治性的新闻工作,随着台湾政治与社会的变化,跌宕起落,绷紧神经,诗的想象之巢已为政治的鸠鸟所占,隐喻也已被直言批判所瓜代。编报纸、写社论,从1987年到1994年自立报系转移经营权风波发生,整整七年,仅得诗作十四首,且多与政治新闻事件有关。从一个文学人到一个新闻人,诗与新闻对话的结果,是虚构的美在现实的丑陋和政治的乱象之中,逐渐遭到侵蚀、掩埋。 接着又是另一个变动。就在自立报系转移经营权风波发生的同时,我考上了政治大学新闻研究所博士班,离开新闻工作之后,重返学院,开始另一个阶段的学术研究生涯,直到2003年取得博士学位为止。前后九年,我学习如何由一位批判时局的新闻工作者,收敛、沉潜、省思,在冷僻、枯干的理论和书堆之中转型为研究者……学术研究和教学,占满了我的日晷,也剥去我的闲情,而诗需要时间、需要闲情,这九年间,烦乱、苍茫如雾中行路,诗仅得三十首。