云南省图书馆机构用户,欢迎您!

非物质遗产想要被保存下来,其理念和价值观就必须为观众所接受或最好能激发观众的兴趣。对于物质遗产来说,艺术家必须能够获得创作所需的物质材料。一旦材料的来源枯竭,艺术家就不得不停止创作或者另寻他途。遗产的物质方面不自觉地成为了社会关系网络中的一部分,它们在其中被制作、使用和交换,并且传统或许需要改变才能被保存下来。笔者通过后欧洲殖民时期澳大利亚边远地区的原住民艺术史和同山东工艺美术学院合作的关于20世纪山东省民间艺术两个个案的研究来详述上述思考。

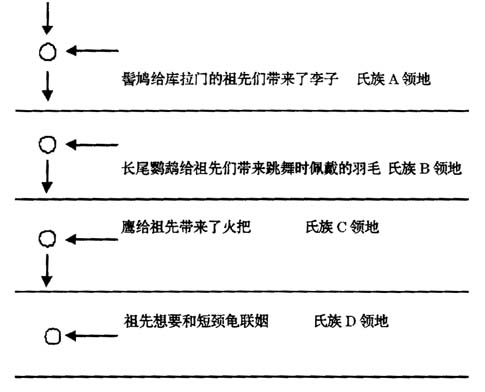

文化传统的成功传承需要这枚硬币的两面——物质与非物质的持久共存。传承方式既包括有意识地传授,这种传授可能是在一种宗教体系的复杂信仰中进行的,也包括学徒对师傅的作品的静观默察,以及接下来的反复摸索。概括地说,这种学习、实践以及传承的递进过程印证了法国人类学家布尔迪厄[1](72,79)提出的“习性”(habitus)的概念,即社区中的每个成员吸收先辈们留传下来的规范与惯习,并在其一生之中进行践履的过程。这一过程通常带有个人性的变更以及私人性的实施方式,但仍可为大家所理解,这种理解对于维持社区生活是必要的。 非物质与物质遗产都是社会学现象。非物质遗产想要被保存下来,其理念和价值观就必须为观众所接受或最好能激发观众的兴趣。观众必须能够“阅读”其中的象征或图样。儿童或学徒必须有机会并且愿意学习相关的技艺。对于物质遗产来说,艺术家必须能够获得创作所需的物质材料。一旦材料的来源枯竭,例如过度开采或材料(颜料、纸张)成本超过了艺术家的承受能力,艺术家就不得不停止创作或者另寻他途。只有当产品拥有足够的需求,艺术家凭借售卖作品能够生存的时候,艺术或手工艺传统才能维持下去,这就要求有国内消费者、赞助人或市场。遗产的物质方面不自觉地成为了社会关系网络中的一部分,它们在其中被制作、使用和交换,并且传统或许需要改变才能被保存下来。 笔者通过后欧洲殖民时期澳大利亚边远地区的原住民艺术史和同山东工艺美术学院合作的关于20世纪山东省民间艺术的研究。② 两个个案研究来详述上述思考:一个是巧合的是,上世纪70年代山东传统艺术的复兴与澳大利亚艺术品市场对原住民艺术的发掘时间正相一致。农民社会和小型社会(少数民族)构成了人类学研究的两个主要领域,这两个个案既有类似之点,又有差异之处,笔者认为这对于理解非物质与物质遗产之间的某些具有普遍性的关系是有帮助的。 一、少数民族文化与小传统 1.澳大利亚原住民 像澳大利亚原住民这样的狩猎-采集社会,由六十人的聚居区组成,通常在三十五人左右。每个聚居区内都有营地和食物。若干聚居区组成更大的大约五百人的社区,他们使用同一种语言或方言。每个聚居区内都包含有若干家庭,不同代际间的家庭成员可能生活在不同的帐篷里,还有一些是从其他聚居区而来的短期拜访者。当生存资源充裕时,核心家庭就变成了包含有几代人的氏族家庭并且产生出某种形式的土地或房产的所有权。 原住民文化同澳大利亚主流的殖民文化大不相同。原住民的宗教信仰源头可追溯到神话创世时代,那个时代的英雄造物(heroic beings)足涉四方,在大地山川留下了自己的痕迹,以其雄武使社会井然有序,天地由混沌转为清明。这种英雄造物既是人也是动物,可以用“袋鼠”“鸸鹋”或“蟒蛇”来表示,同时具有人类的意愿与感知。英雄造物已经在灭亡还是繁衍之间做好了选择,也已经建立起了维持或是拒绝的社会职责,也已经设定好了氏族的牧草采集中心区。这些神话创世时代的故事不断被重述,并且在仪式或绘画之中不断地重现。 原住民氏族之间的相互关联的表征方式是以男性为主导的,这种男性主导的模式尽管原始却也无处不在,表征的方式则是纪念祖先迁移的集体仪式。一些神话的英雄人物跋涉数百英里,给氏族领地留下标记,在泉眼中留下后世子孙的灵魂,并且塑造出地形地貌。在他们跋涉的路途中,这些英雄们同当地居民产生互动,这些居民鲜少迁移并且主要居住在单一氏族的领地里。或许有两个或者更多英雄人物经过某一氏族领地,因此神话传说以及祖先迁移在仪式中的重现便不仅包含当地身份认同,还包含区域关系网络(见图表1)。在这些仪式中,活着的氏族成员继承了祖先的个性特征。参与仪式的人仅限于参加过人会仪式的男性以及正在参加入会仪式的男孩。参与者涂上独特的身体彩绘,表征着祖先“人与动物”的双重本质,同时也是独特的图腾象征,用以确定参与者对于氏族成员及其财产(地盘)的权利。女性也有她们的封闭仪式,但是(据我所知)这些仪式同当地身份认同关系不大。 图表1.示意图表示澳大利亚原住民祖先迁移的轨迹 祖先迁移路径

文化传统的成功传承需要这枚硬币的两面——物质与非物质的持久共存。传承方式既包括有意识地传授,这种传授可能是在一种宗教体系的复杂信仰中进行的,也包括学徒对师傅的作品的静观默察,以及接下来的反复摸索。概括地说,这种学习、实践以及传承的递进过程印证了法国人类学家布尔迪厄[1](72,79)提出的“习性”(habitus)的概念,即社区中的每个成员吸收先辈们留传下来的规范与惯习,并在其一生之中进行践履的过程。这一过程通常带有个人性的变更以及私人性的实施方式,但仍可为大家所理解,这种理解对于维持社区生活是必要的。 非物质与物质遗产都是社会学现象。非物质遗产想要被保存下来,其理念和价值观就必须为观众所接受或最好能激发观众的兴趣。观众必须能够“阅读”其中的象征或图样。儿童或学徒必须有机会并且愿意学习相关的技艺。对于物质遗产来说,艺术家必须能够获得创作所需的物质材料。一旦材料的来源枯竭,例如过度开采或材料(颜料、纸张)成本超过了艺术家的承受能力,艺术家就不得不停止创作或者另寻他途。只有当产品拥有足够的需求,艺术家凭借售卖作品能够生存的时候,艺术或手工艺传统才能维持下去,这就要求有国内消费者、赞助人或市场。遗产的物质方面不自觉地成为了社会关系网络中的一部分,它们在其中被制作、使用和交换,并且传统或许需要改变才能被保存下来。 笔者通过后欧洲殖民时期澳大利亚边远地区的原住民艺术史和同山东工艺美术学院合作的关于20世纪山东省民间艺术的研究。② 两个个案研究来详述上述思考:一个是巧合的是,上世纪70年代山东传统艺术的复兴与澳大利亚艺术品市场对原住民艺术的发掘时间正相一致。农民社会和小型社会(少数民族)构成了人类学研究的两个主要领域,这两个个案既有类似之点,又有差异之处,笔者认为这对于理解非物质与物质遗产之间的某些具有普遍性的关系是有帮助的。 一、少数民族文化与小传统 1.澳大利亚原住民 像澳大利亚原住民这样的狩猎-采集社会,由六十人的聚居区组成,通常在三十五人左右。每个聚居区内都有营地和食物。若干聚居区组成更大的大约五百人的社区,他们使用同一种语言或方言。每个聚居区内都包含有若干家庭,不同代际间的家庭成员可能生活在不同的帐篷里,还有一些是从其他聚居区而来的短期拜访者。当生存资源充裕时,核心家庭就变成了包含有几代人的氏族家庭并且产生出某种形式的土地或房产的所有权。 原住民文化同澳大利亚主流的殖民文化大不相同。原住民的宗教信仰源头可追溯到神话创世时代,那个时代的英雄造物(heroic beings)足涉四方,在大地山川留下了自己的痕迹,以其雄武使社会井然有序,天地由混沌转为清明。这种英雄造物既是人也是动物,可以用“袋鼠”“鸸鹋”或“蟒蛇”来表示,同时具有人类的意愿与感知。英雄造物已经在灭亡还是繁衍之间做好了选择,也已经建立起了维持或是拒绝的社会职责,也已经设定好了氏族的牧草采集中心区。这些神话创世时代的故事不断被重述,并且在仪式或绘画之中不断地重现。 原住民氏族之间的相互关联的表征方式是以男性为主导的,这种男性主导的模式尽管原始却也无处不在,表征的方式则是纪念祖先迁移的集体仪式。一些神话的英雄人物跋涉数百英里,给氏族领地留下标记,在泉眼中留下后世子孙的灵魂,并且塑造出地形地貌。在他们跋涉的路途中,这些英雄们同当地居民产生互动,这些居民鲜少迁移并且主要居住在单一氏族的领地里。或许有两个或者更多英雄人物经过某一氏族领地,因此神话传说以及祖先迁移在仪式中的重现便不仅包含当地身份认同,还包含区域关系网络(见图表1)。在这些仪式中,活着的氏族成员继承了祖先的个性特征。参与仪式的人仅限于参加过人会仪式的男性以及正在参加入会仪式的男孩。参与者涂上独特的身体彩绘,表征着祖先“人与动物”的双重本质,同时也是独特的图腾象征,用以确定参与者对于氏族成员及其财产(地盘)的权利。女性也有她们的封闭仪式,但是(据我所知)这些仪式同当地身份认同关系不大。 图表1.示意图表示澳大利亚原住民祖先迁移的轨迹 祖先迁移路径  2.中国农民社会 中国农民住在固定的村庄之中。有趣的是,典型的中国农村的规模同狩猎—采集社区(或部落)的规模相当,一般大约五百人。中国农村亦由一些家庭组成。土地权是由单一性别(男性或女性)继承,无继承权的性别则经由婚姻离开村庄,这是传统中国农村的特点。在这样的社会中,每个村庄都有一个核心氏族,包含一些较小的继嗣群体,他们的祖辈往往不久前才迁移至此。狩猎-采集社会以及农民社会之间的这些结构上的相似性,同样也反映在他们的传统艺术方面。

2.中国农民社会 中国农民住在固定的村庄之中。有趣的是,典型的中国农村的规模同狩猎—采集社区(或部落)的规模相当,一般大约五百人。中国农村亦由一些家庭组成。土地权是由单一性别(男性或女性)继承,无继承权的性别则经由婚姻离开村庄,这是传统中国农村的特点。在这样的社会中,每个村庄都有一个核心氏族,包含一些较小的继嗣群体,他们的祖辈往往不久前才迁移至此。狩猎-采集社会以及农民社会之间的这些结构上的相似性,同样也反映在他们的传统艺术方面。