云南省图书馆机构用户,欢迎您!

中国宪法实施机制的构建过程中有深深的机关崇拜,强调由国家机关独立垄断对宪法解释的操作。然而,此种独断的解释模式会引发“作为立法者的人民”潜在反对“作为制宪者的人民”之法理困境,无法有效地获得理论与逻辑的自洽。本文以为,要走出此种困境,需要引入宪法商谈的视角与理论资源。要深刻注意到在“民主集中制”的根本革命与建国逻辑之预设下,“人民”在中国宪法中分饰两角并引起紧张,“集中”比较突出的现实图景,并意识到只有通过国家机关之间合理商谈以配置解释权资源,同时努力实现公共领域中对宪法规范含义的公民自由商谈才可以走出此种法理困境。

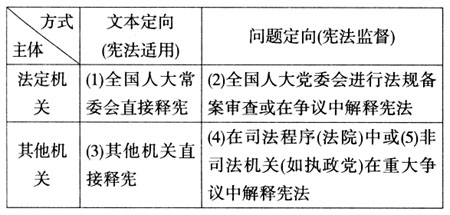

从知识社会学的一般原理而言,任何实践性的知识都离不开实践本身的建构。解释论模式的各种争论,在它们背后是希望熨平文本与实践之间的裂痕的理论冲动。82《宪法》第67条规定了由全国人大常委会行使解释宪法、监督宪法实施的职权。2000年通过的《立法法》第88条也赋予了全国人大改变或撤销全国人大常委会制定的不适当的法律,全国人大常委会撤销行政法规、地方性法规与自治条例、单行条例的权力,且第90、91条还赋予了特定国家机关和其他社会组织、公民个人要求或建议全国人大常委会对法规进行审查的权力。因此,从宪法文本与立法法文本来看,全国人大及其常委会应该肩负起解释与监督宪法实施的使命。然而,这么多年来,全国人大及其常委会几乎没有有效行使过宪法解释的权力,也几乎没有一个明确、理性的解释程序和具体、透明的解释技术来启动对法规的审查。⑧ 也就是说,理论(1)和(2)预设的情况几乎被虚置,而理论(4)所主张的司法程序中的解释,又由于最高人民法院暧昧的“不得在个案中援用宪法条款”的传统司法政策与2009年发布《最高人民法院关于裁判文书引用法律、法规等规范性法律文件的规定》间接悬置宪法规范作为个案适用依据的策略难以实现。⑨ 因此,在穷尽了这些理论方案的可能之后,部分学者只能寄希望于理论方案(3)和(5),尤其是由中国共产党——作为国家根本领导力量直接出场来适用和监督宪法。然而,难道就只有这种寻找主权的特别代表者出场的道路了吗?这需要我们追问的是:原来的知识生产是否真的穷尽了所有的理论逻辑。 显然,不论上述哪一种理论主张,解释论模式都有一个根本的共同特点:由建制化的、制度化的有权机关来阐明宪法规范的内涵,因此可以说都是有权机关凭借分享制宪者“遗留”给他们的实施权而独断地表明宪法规范的“真切”含义,我们从这种模式里可以听到古典法律实证主义者霍布斯的声音:“是权力,而不是真理,造就了法律。”⑩ 这种模式背后是一种“国家崇拜”或“机关崇拜”的理论热情与冲动。解释模式就其本质来看,我以为当然具有基本的合理性:它是现代国家理论的必然产物。作为实现了高度技术化与合法权力垄断者的国家,它必然有一个垄断宪法实施正当性的倾向,这也是对宪法实施有效性的一种根本的担保。除非我们接受无政府主义——那也就是首先消解了宪法的实在法秩序——否则,我们就必须以解释论模式为我们思考的起点。只是,我以为这种模式不是思考的终点,解释论固然在宪法实施的决断力上有重要的制度保障,但它需要一种商谈论的改造,需要汲取商谈论的合理内涵。所谓商谈模式,我在此对称解释模式,也就是指:宪法规范的含义是可争议的;这种可争议的结论是去独断的;争议与解释的过程应该从主体性走向主体问性的。解释权可以被建制化的机关所垄断,但解释不应该被垄断,它应该在本质上是向人民敞开的,是对话的,是沟通的,也是互相影响的。

从知识社会学的一般原理而言,任何实践性的知识都离不开实践本身的建构。解释论模式的各种争论,在它们背后是希望熨平文本与实践之间的裂痕的理论冲动。82《宪法》第67条规定了由全国人大常委会行使解释宪法、监督宪法实施的职权。2000年通过的《立法法》第88条也赋予了全国人大改变或撤销全国人大常委会制定的不适当的法律,全国人大常委会撤销行政法规、地方性法规与自治条例、单行条例的权力,且第90、91条还赋予了特定国家机关和其他社会组织、公民个人要求或建议全国人大常委会对法规进行审查的权力。因此,从宪法文本与立法法文本来看,全国人大及其常委会应该肩负起解释与监督宪法实施的使命。然而,这么多年来,全国人大及其常委会几乎没有有效行使过宪法解释的权力,也几乎没有一个明确、理性的解释程序和具体、透明的解释技术来启动对法规的审查。⑧ 也就是说,理论(1)和(2)预设的情况几乎被虚置,而理论(4)所主张的司法程序中的解释,又由于最高人民法院暧昧的“不得在个案中援用宪法条款”的传统司法政策与2009年发布《最高人民法院关于裁判文书引用法律、法规等规范性法律文件的规定》间接悬置宪法规范作为个案适用依据的策略难以实现。⑨ 因此,在穷尽了这些理论方案的可能之后,部分学者只能寄希望于理论方案(3)和(5),尤其是由中国共产党——作为国家根本领导力量直接出场来适用和监督宪法。然而,难道就只有这种寻找主权的特别代表者出场的道路了吗?这需要我们追问的是:原来的知识生产是否真的穷尽了所有的理论逻辑。 显然,不论上述哪一种理论主张,解释论模式都有一个根本的共同特点:由建制化的、制度化的有权机关来阐明宪法规范的内涵,因此可以说都是有权机关凭借分享制宪者“遗留”给他们的实施权而独断地表明宪法规范的“真切”含义,我们从这种模式里可以听到古典法律实证主义者霍布斯的声音:“是权力,而不是真理,造就了法律。”⑩ 这种模式背后是一种“国家崇拜”或“机关崇拜”的理论热情与冲动。解释模式就其本质来看,我以为当然具有基本的合理性:它是现代国家理论的必然产物。作为实现了高度技术化与合法权力垄断者的国家,它必然有一个垄断宪法实施正当性的倾向,这也是对宪法实施有效性的一种根本的担保。除非我们接受无政府主义——那也就是首先消解了宪法的实在法秩序——否则,我们就必须以解释论模式为我们思考的起点。只是,我以为这种模式不是思考的终点,解释论固然在宪法实施的决断力上有重要的制度保障,但它需要一种商谈论的改造,需要汲取商谈论的合理内涵。所谓商谈模式,我在此对称解释模式,也就是指:宪法规范的含义是可争议的;这种可争议的结论是去独断的;争议与解释的过程应该从主体性走向主体问性的。解释权可以被建制化的机关所垄断,但解释不应该被垄断,它应该在本质上是向人民敞开的,是对话的,是沟通的,也是互相影响的。