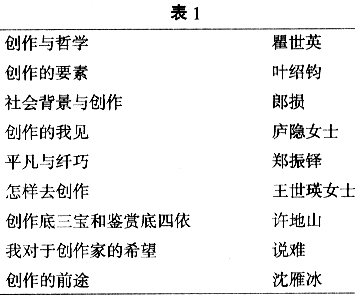

胡愈之(1896-1986),浙江上虞人,少年时代进商务印书馆工作,自学成才,曾参与文学研究会早期活动。后以新闻记者、国际问题专家、出版家名世。1933年加入中国共产党,中华人民共和国成立后,在新闻界、出版界、政界曾有重要任职。1996年,三联书店出版《胡愈之文集》,据书前出版说明,编者收集胡愈之作品五六百万字,文集选录200多万字,析为6卷,仅取著述,不收译文。美中不足的是,编者尽管在每篇文章的文末注明了发表时间,以及原载出处,但是,原文发表时作者所用署名,却未照录。 在考查商务印书馆早期编辑陈承泽的文献资料时,笔者发现,他以“说难”署名在《东方杂志》上集中发表了一组文章(集中在1920-1921年),其中有5篇被收入《胡愈之文集》。显然,《胡愈之文集》的编者认为“说难”是胡愈之的笔名。笔者进一步追索此说的源头与演变,发现1980年代初文学史研究者们在整理中国现代文学史、尤其是文学研究会的资料时,轻信了茅盾一个猜测性的说法,误判“说难”即胡愈之,以讹传讹,以致后出大量文献都沿袭此误。 本文说明两个问题:一是论证胡愈之笔名“说难”为误传;二是介绍真正的“说难”——陈承泽。 一、胡愈之笔名“说难”出自茅盾之口 自1980年代初开始,有关新文化运动史、现代文学史的多种图书文献,述及胡愈之与文学研究会的关系,都把“说难”作为胡愈之使用的笔名之一。典型者,如贾植芳先生等编《文学研究会资料》。该书分为上中下三册,上册有苏兴良先生辑“文学研究会部分成员笔名录”,其中“胡愈之”条下列有:“胡学愚(原名),愈之(字),金子仙(化名),笔名:说难、化鲁、鲁伏生、胡芋之、沙平、芋之、尚一、蠢才、马鹿、罗罗。”① 同书中册“文学研究会大事记”,为此说提供证据:“(1921年)七月十日《小说月报》第十二卷第七号开辟‘创作讨论’栏,刊登九篇讨论文章。其中有叶圣陶的《创作的要素》,郎损(沈雁冰)的《社会背景与创作》,郑振铎的《平凡与纤巧》,说难(胡愈之)的《我对于创作家的希望》等文章,对新文学创作,尤其是小说创作问题进行广泛深入的讨论。”② 王永生主编《中国现代文论选》,选录了《小说月报》上这篇署名“说难”的《我对于创作家的希望》,作者定为胡愈之。③ 同一时期成书的《中国现代小说史》,亦持此说,并且提到此说的来源:“沈雁冰说:‘这位“说难”,记起来好像就是胡愈之。’”④ 茅盾(沈雁冰)的这句话,出处是1935年他为《中国新文学大系·小说一集》所撰写的“导言”。在这篇导言里,忆及新文化运动初期小说创作偏重个人生活、不能反映社会现象的缺点,茅盾谈到《小说月报》曾为此开辟专栏讨论: 十二卷七号的《小说月报》有特别的一栏“创作讨论”,企图把这问题更具体的研究一下。参加这讨论的,共有九位,在现今看来,其中有一位署名说难的《我对于创作家的希望》最为切实了(这位说难,记起来好像就是胡愈之)。他这篇文章指出了作家们除“感情的锻炼修正和艺术力的涵养之外,实际社会是不能不投身考察的。文学(广义)中之文法语法方面,是不能不分心研究的。旧来之语体小说,是不能不参考的”。⑤ 虽然时隔十几年,茅盾写作“导言”时对《我对于创作家的希望》一文的见解依然印象深刻,但作者“说难”是谁,他给出的却只是一个模糊说法——“好像是胡愈之”。 此说后随《中国新文学大系》而流传。1980年代,又因《文学研究会资料》编纂成书而进一步广为传播。1990年代之后出现的多种胡愈之传记,均采纳此说。受此影响,1996年出版的《胡愈之文集》,把《东方杂志》上署名“说难”的文章判归胡愈之;⑥不过,被茅盾及文学研究会研究者们看重的《我对于创作家的希望》一文却并未收录。 实际上,茅盾所说“说难”是胡愈之,实为记忆失误。 二、“说难”原为陈承泽 茅盾所说的“创作讨论”专栏,登在《小说月报》第12卷第7号(1921年7月10日),共9篇文章,篇目及作者署名见表1:

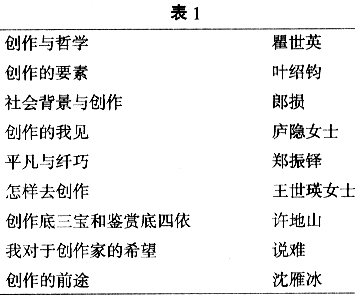

“郎损”即沈雁冰。除了未署本名的“说难”之外,其余诸人均为文学研究会的核心成员。《小说月报》上的这一组专栏文章后来扩充结集出版,两相印证,“说难”是谁,谜底不难揭开。 1925年1月,商务印书馆出版了《创作讨论》一书,作为“小说月报丛刊第13种”。“小说月报丛刊”是文学研究会依托《小说月报》杂志,组织出版的一套丛书,1924年11月到1925年4月由商务印书馆陆续印行,每种图书连续编号,共计60种。丛书第13种《创作讨论》,未署编者,查其内容,就是1921年《小说月报》“创作讨论”专栏文章的结集,另有少量增补。该书共80页,收文章12篇,目次及作者见表2。

“郎损”即沈雁冰。除了未署本名的“说难”之外,其余诸人均为文学研究会的核心成员。《小说月报》上的这一组专栏文章后来扩充结集出版,两相印证,“说难”是谁,谜底不难揭开。 1925年1月,商务印书馆出版了《创作讨论》一书,作为“小说月报丛刊第13种”。“小说月报丛刊”是文学研究会依托《小说月报》杂志,组织出版的一套丛书,1924年11月到1925年4月由商务印书馆陆续印行,每种图书连续编号,共计60种。丛书第13种《创作讨论》,未署编者,查其内容,就是1921年《小说月报》“创作讨论”专栏文章的结集,另有少量增补。该书共80页,收文章12篇,目次及作者见表2。

“郎损”即沈雁冰。除了未署本名的“说难”之外,其余诸人均为文学研究会的核心成员。《小说月报》上的这一组专栏文章后来扩充结集出版,两相印证,“说难”是谁,谜底不难揭开。 1925年1月,商务印书馆出版了《创作讨论》一书,作为“小说月报丛刊第13种”。“小说月报丛刊”是文学研究会依托《小说月报》杂志,组织出版的一套丛书,1924年11月到1925年4月由商务印书馆陆续印行,每种图书连续编号,共计60种。丛书第13种《创作讨论》,未署编者,查其内容,就是1921年《小说月报》“创作讨论”专栏文章的结集,另有少量增补。该书共80页,收文章12篇,目次及作者见表2。