云南省图书馆机构用户,欢迎您!

"Du lügst! Ich weiβ es,daβ du lügst!" "Weshalb schreist du so? Muβ man uns denn h

"Du lügst! Ich weiβ es,daβ du lügst!" "Weshalb schreist du so? Muβ man uns denn h ren?" Auch hier log sie,denn ich schrie nicht,sondern flüsterte,flüsterte ganz leise,sie bei der Hand haltend und die giftigen Worte

ren?" Auch hier log sie,denn ich schrie nicht,sondern flüsterte,flüsterte ganz leise,sie bei der Hand haltend und die giftigen Worte  zischte ich nur wie eine kleine Schlange. "Ich liebe dich!" suhr sie sort," du muβt mir glauben!

zischte ich nur wie eine kleine Schlange. "Ich liebe dich!" suhr sie sort," du muβt mir glauben! berzeugen dich meine Worte nicht? " 原文开头由引号直接引语构成一组对话,而译文没有这个形式因素,因而必须添加“吾曰”和“曰”的提示,不如此则变成或独白或自语或心理活动,对话中的“汝”必被认为同是一人所言。后面“女复次曰”与原文语序有别,否则“吾爱君”则不能确定是“女”说的话。正是这一标点符号的缺失,在翻译原则上强项如鲁迅者,也不得不妥协,对语序作出调整。 二十五年后鲁迅《玩笑只当它玩笑(上)》引了刘半农一段“极不费力,但极有力的妙文”: 我现在只举一个简单的例: 子曰:“学而时习之,不亦悦乎?” 这太老式了,不好! “学而时习之,”子曰,“不亦悦乎?” 这好! “学而时习之,不亦悦乎?”子曰。 这更好!为什么好?欧化了。……(104) 三种句式,一个“不好”,是因为“老式”;两个“好”,则是因为“欧化”。事实上,还可以再有个“好”,即如有上下文,可能根本不用指明“子曰”。不过这些个“欧化”在书写中能够成立正是由于引号的存在,中国古典文本,无论文言还是白话,大体只好是“老式”的句式。而且“曰”“道”每处皆不可省,否则究竟谁说的话就无以推究了。(105)至于“曰”等之后是直接引语还是间接引语,至少在形式上无法分别。 文言时代的周氏兄弟,既然不采用引号,则无论原文如何,都只能一律改为“老式”的句式。随便举《玉虫缘》中几句对话为例: Presently his voice was heard in a sort of halloo. "How much fudder is got for go?" " How high up are you? " Asked Legrand. "Ebber so fur." replied the negro; "can you de sky fru de top ob de tree." "Never mind the sky,but attend to what I say.Look down the trunk and count the limbs below you on this side.How many limbs have you passed?"

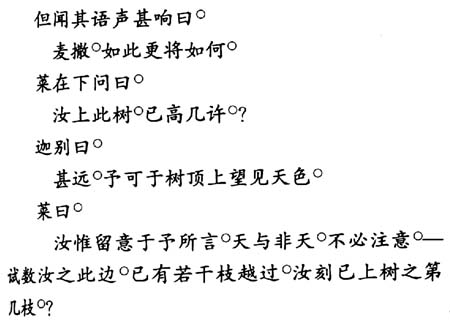

berzeugen dich meine Worte nicht? " 原文开头由引号直接引语构成一组对话,而译文没有这个形式因素,因而必须添加“吾曰”和“曰”的提示,不如此则变成或独白或自语或心理活动,对话中的“汝”必被认为同是一人所言。后面“女复次曰”与原文语序有别,否则“吾爱君”则不能确定是“女”说的话。正是这一标点符号的缺失,在翻译原则上强项如鲁迅者,也不得不妥协,对语序作出调整。 二十五年后鲁迅《玩笑只当它玩笑(上)》引了刘半农一段“极不费力,但极有力的妙文”: 我现在只举一个简单的例: 子曰:“学而时习之,不亦悦乎?” 这太老式了,不好! “学而时习之,”子曰,“不亦悦乎?” 这好! “学而时习之,不亦悦乎?”子曰。 这更好!为什么好?欧化了。……(104) 三种句式,一个“不好”,是因为“老式”;两个“好”,则是因为“欧化”。事实上,还可以再有个“好”,即如有上下文,可能根本不用指明“子曰”。不过这些个“欧化”在书写中能够成立正是由于引号的存在,中国古典文本,无论文言还是白话,大体只好是“老式”的句式。而且“曰”“道”每处皆不可省,否则究竟谁说的话就无以推究了。(105)至于“曰”等之后是直接引语还是间接引语,至少在形式上无法分别。 文言时代的周氏兄弟,既然不采用引号,则无论原文如何,都只能一律改为“老式”的句式。随便举《玉虫缘》中几句对话为例: Presently his voice was heard in a sort of halloo. "How much fudder is got for go?" " How high up are you? " Asked Legrand. "Ebber so fur." replied the negro; "can you de sky fru de top ob de tree." "Never mind the sky,but attend to what I say.Look down the trunk and count the limbs below you on this side.How many limbs have you passed?"  原文四句对话均为直接引语,有四种不同的叙述格式:第一句,先提示说话者,然后引出话语;第二句,先引出话语,再提示说话者;第三句,将话语分成两部分,中间提示说话者;第四句,因为可以类推,只引话语,不提示说话者。但到周作人的翻译文本中,都统一成一种类似话剧剧本的格式。 到《域外小说集》时代,由于译法的改变,句式安排比较灵活。在某些情况下,没有引号周作人也可以做到保持原语序,如安介·爱棱·坡《默》的开头:

原文四句对话均为直接引语,有四种不同的叙述格式:第一句,先提示说话者,然后引出话语;第二句,先引出话语,再提示说话者;第三句,将话语分成两部分,中间提示说话者;第四句,因为可以类推,只引话语,不提示说话者。但到周作人的翻译文本中,都统一成一种类似话剧剧本的格式。 到《域外小说集》时代,由于译法的改变,句式安排比较灵活。在某些情况下,没有引号周作人也可以做到保持原语序,如安介·爱棱·坡《默》的开头: