云南省图书馆机构用户,欢迎您!

本文以对于王德威《从“头”谈起——鲁迅、沈从文与砍头》再讨论开始,从早期西方摄影和明信片中的中国人被砍头的内容及这些影像资料的生产方式,揭露这种生产方式背后隐藏着的西方殖民者的嗜血的本质。再结合鲁迅“幻灯片”事件,指出鲁迅也是在客观按照幻灯片的部分真实的基础上,从揭示国民性的创作意图出发,对原幻灯片进行了再生产。鲁迅的取舍虽然突出了揭示“看客”国民劣根性的主题,达到了从痛苦中汲取心灵精神的升华和国家民族的理想的目的,但也在一定程度上无意中忽略了揭露帝国主义者凶残屠杀弱国人民的暴行,弱化了对被屠杀者等弱者的同情。

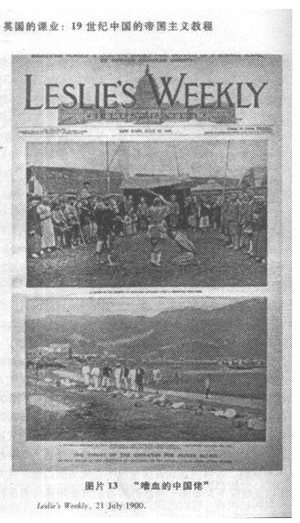

为什么我特意选择这张照片来开始讨论呢?这大概因为我现居香港,而何伯英《影像中国》中照片标题恰恰为“1891年5月11日,南澳亚(Namoa)海盗在香港被处决,西方观众围观”。③在同一页,何伯英又利用这张照片翻拍重做了一张缩小尺寸的明信片,只是手工加上了颜色。何伟亚《英国的课业》中的这上下两张照片则是翻拍自纽约出版的《莱斯利图画周报》的一个版面,取名为“嗜血的中国佬”。④上部的那张也是砍头照片,大概拍摄于1870年;下部的照片是何伯英前书中的翻拍照片。当我仔细比照何伟亚书中的这两张照片时,万千思绪涌入脑海,逼迫我言之而后快:上部的那张清晰地显示了处决的场景,里面的看客全是中国人;而下部的照片中看客则全是西方人,大概是香港的英国殖民者。两张照片的比照立即产生出一个问题:谁才是真正的嗜血者?另外的主要差异是:上部的照片显示的是单独的一个犯人将被一个刽子手砍下脑袋,而下部的则不是。 经过进一步的研究,我发现何伯英的香港照片取自于1890年时任香港警察司的田尼⑤向香港总督呈送的报告,报告的内容就是南武号轮船被劫案。报告显示:被捕的5名海盗嫌疑人是居住于香港岛东边筲箕湾⑥的客家人。而对同一事件,清政府方面的消息则提供得更详细:海盗中至少有5名疑犯是筲箕湾的居民,由于缺少证据而被释放。但驻扎在九龙城的清朝统帅介入,命令把所有的嫌犯全部斩首。行刑在九龙城外的海滩上进行,特地从福建请来一个刽子手执行。从维多利亚湾到九龙的许多香港岛的居民赶来观看,包括照片中出现的这些欧洲人。 在这张广为流传的照片中,海滩上横躺的是刚被砍下头颅的8具尸体,张大的眼睛茫然地朝向天空,尸体的后面站着同样数目的8个围观者。由于照片拍摄在行刑后,那个福建的刽子手已经离开,或者是故意地避开。我一直对那些英国围观者懒洋洋的姿态感觉不舒服:脚下是像被猎杀的动物般的身首异处的8具血淋淋的尸体,而他们看起来就像在进行星期天的郊游。我很想知道,在大英帝国统治下的香港和同时期的其他地区,到底有多少殖民地居民被砍头的照片?是因为砍头⑦的酷刑在英国已被取消,而在殖民地还可以大行其道吗?当这些照片被翻拍复制在杂志和明信片上,印刷传播给英语国家的大量读者,吸引他们以安全舒服的距离来观看血腥的暴力杀戮,我不禁要探询:血淋淋的砍头现实和复制的杂志、明信片之间,说明了什么问题? 历史背景知识回答了这个问题,在米歇尔·福柯看来,19世纪中期,欧洲就已经废止了砍头的处决方式,他说:“1830-1840年间,用酷刑作为前奏的公开处决几乎完全销声匿迹”,⑧有趣的是,这个日期几乎非常巧合于照相的发明。自从砍头的习俗逐渐消失,在西方,再也不可能依靠照相来记录砍头的真实场景,但这并没有阻止利用照相来记录另外形式的暴力和痛苦。因此几乎可以肯定,西方人是在诸如中国和殖民前哨香港等这些西方文明的范围之外拍摄这些砍头照片,再把对异种斩首的照片制成上述的明信片在西方流传。因此,当西方人瞪大眼睛观看那些野蛮的异教徒时,砍头的场景就有了更大的意义。 福柯利用西方规训与惩罚的形式来分析知识和权力的方式可以扩展到前沿殖民地,虽然会有些扭曲。但他对行刑者和受刑者关系的论述很是契合于我的关注,因为这种论述突出了身体接触的意义——“这就是刽子手对受刑者的肉体的直接行动”。⑨在福柯看来,在19世纪前的法国,公开处决也包括了战斗竞技的元素:“如果他能一刀砍断犯人的头颅,他就会‘拿着头颅向人们展示,将其放在场地中,然后向鼓掌称赞他的技术的人们挥手致意’。反之,如果他失败了,如果他没有按照要求成功地杀死受刑者,他就要受到惩罚。……那么犯人就可得到赦免”。⑩同样的仪式也发生在古代的中国。 大英帝国的皇冠殖民地香港(实际上是九龙半岛),在这幅照片中呈现出东方学家所谓的异国胜景。从明信片里可以看到,作为背景的山峦被人为地修饰上颜色,更增加了一层静谧的美丽。死去的海盗的衣服也被润上了不同的颜色,意图使人体看起来更加真实和迷人,一面带有标志的旗帜飘扬在明信片的右上部。这样的取景使明信片具有图画般的美感,显然是为了冲淡砍头的恐怖气氛。当时,英国殖民者还把九龙当作殖民前线,主要作为兵营,所以欧洲人很少。维多利亚湾作为延伸的缓冲区把九龙和香港岛分开。在香港岛的顶峰和半山腰,西方人修建了房屋,占据了风景最佳的位置。远远的,整个九龙半岛一直向北,都掩映在一派原始景象中:满山的树木、起伏的山峦和栖息其中的动物。

为什么我特意选择这张照片来开始讨论呢?这大概因为我现居香港,而何伯英《影像中国》中照片标题恰恰为“1891年5月11日,南澳亚(Namoa)海盗在香港被处决,西方观众围观”。③在同一页,何伯英又利用这张照片翻拍重做了一张缩小尺寸的明信片,只是手工加上了颜色。何伟亚《英国的课业》中的这上下两张照片则是翻拍自纽约出版的《莱斯利图画周报》的一个版面,取名为“嗜血的中国佬”。④上部的那张也是砍头照片,大概拍摄于1870年;下部的照片是何伯英前书中的翻拍照片。当我仔细比照何伟亚书中的这两张照片时,万千思绪涌入脑海,逼迫我言之而后快:上部的那张清晰地显示了处决的场景,里面的看客全是中国人;而下部的照片中看客则全是西方人,大概是香港的英国殖民者。两张照片的比照立即产生出一个问题:谁才是真正的嗜血者?另外的主要差异是:上部的照片显示的是单独的一个犯人将被一个刽子手砍下脑袋,而下部的则不是。 经过进一步的研究,我发现何伯英的香港照片取自于1890年时任香港警察司的田尼⑤向香港总督呈送的报告,报告的内容就是南武号轮船被劫案。报告显示:被捕的5名海盗嫌疑人是居住于香港岛东边筲箕湾⑥的客家人。而对同一事件,清政府方面的消息则提供得更详细:海盗中至少有5名疑犯是筲箕湾的居民,由于缺少证据而被释放。但驻扎在九龙城的清朝统帅介入,命令把所有的嫌犯全部斩首。行刑在九龙城外的海滩上进行,特地从福建请来一个刽子手执行。从维多利亚湾到九龙的许多香港岛的居民赶来观看,包括照片中出现的这些欧洲人。 在这张广为流传的照片中,海滩上横躺的是刚被砍下头颅的8具尸体,张大的眼睛茫然地朝向天空,尸体的后面站着同样数目的8个围观者。由于照片拍摄在行刑后,那个福建的刽子手已经离开,或者是故意地避开。我一直对那些英国围观者懒洋洋的姿态感觉不舒服:脚下是像被猎杀的动物般的身首异处的8具血淋淋的尸体,而他们看起来就像在进行星期天的郊游。我很想知道,在大英帝国统治下的香港和同时期的其他地区,到底有多少殖民地居民被砍头的照片?是因为砍头⑦的酷刑在英国已被取消,而在殖民地还可以大行其道吗?当这些照片被翻拍复制在杂志和明信片上,印刷传播给英语国家的大量读者,吸引他们以安全舒服的距离来观看血腥的暴力杀戮,我不禁要探询:血淋淋的砍头现实和复制的杂志、明信片之间,说明了什么问题? 历史背景知识回答了这个问题,在米歇尔·福柯看来,19世纪中期,欧洲就已经废止了砍头的处决方式,他说:“1830-1840年间,用酷刑作为前奏的公开处决几乎完全销声匿迹”,⑧有趣的是,这个日期几乎非常巧合于照相的发明。自从砍头的习俗逐渐消失,在西方,再也不可能依靠照相来记录砍头的真实场景,但这并没有阻止利用照相来记录另外形式的暴力和痛苦。因此几乎可以肯定,西方人是在诸如中国和殖民前哨香港等这些西方文明的范围之外拍摄这些砍头照片,再把对异种斩首的照片制成上述的明信片在西方流传。因此,当西方人瞪大眼睛观看那些野蛮的异教徒时,砍头的场景就有了更大的意义。 福柯利用西方规训与惩罚的形式来分析知识和权力的方式可以扩展到前沿殖民地,虽然会有些扭曲。但他对行刑者和受刑者关系的论述很是契合于我的关注,因为这种论述突出了身体接触的意义——“这就是刽子手对受刑者的肉体的直接行动”。⑨在福柯看来,在19世纪前的法国,公开处决也包括了战斗竞技的元素:“如果他能一刀砍断犯人的头颅,他就会‘拿着头颅向人们展示,将其放在场地中,然后向鼓掌称赞他的技术的人们挥手致意’。反之,如果他失败了,如果他没有按照要求成功地杀死受刑者,他就要受到惩罚。……那么犯人就可得到赦免”。⑩同样的仪式也发生在古代的中国。 大英帝国的皇冠殖民地香港(实际上是九龙半岛),在这幅照片中呈现出东方学家所谓的异国胜景。从明信片里可以看到,作为背景的山峦被人为地修饰上颜色,更增加了一层静谧的美丽。死去的海盗的衣服也被润上了不同的颜色,意图使人体看起来更加真实和迷人,一面带有标志的旗帜飘扬在明信片的右上部。这样的取景使明信片具有图画般的美感,显然是为了冲淡砍头的恐怖气氛。当时,英国殖民者还把九龙当作殖民前线,主要作为兵营,所以欧洲人很少。维多利亚湾作为延伸的缓冲区把九龙和香港岛分开。在香港岛的顶峰和半山腰,西方人修建了房屋,占据了风景最佳的位置。远远的,整个九龙半岛一直向北,都掩映在一派原始景象中:满山的树木、起伏的山峦和栖息其中的动物。