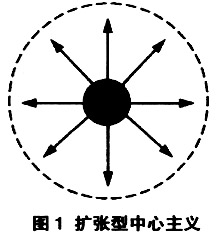

哲学的目标在笔者看来,从根本上说是尝试弄清楚那些与基本的实体论、认识论和标准化问题有关的见解,并充分表达这些见解。通过一种主体间方式,这些见解易于接近和论证。在内容上,哲学被赋予了这样的特征,即用一种传统(西方)的方式处理本体论、认识论或伦理方面的问题,从而澄清与这些领域相关的概念和预设。可以说,哲学试图从根本上解决本体论、认识论或伦理方面的问题。它是通过论证的方式达成的,即理性和逻辑有望通过某种方式得到广泛运用。在形式上,哲学发展出许多定义及某种元语言,使综合性的陈述变得清楚明了。 技术意义上的哲学可在不同的古代社会遗产中找到,尽管有人绝对不同意它已经在任何人类族群中得到了发展。因此,技术意义上的哲学既不像某些人所说的那样是希腊或欧洲独一无二的遗产,也不必假设我们能够在所有的传统以及每一种社会文化中发现它。正如雅斯贝斯(Karl Jaspers)和其他人所指出的,从轴心时期(公元前800年至公元前200年)的某些欧亚平民中寻找哲学的贡献也许更为保险。但是,可能也应该考虑平等地对待撒哈拉以南非洲、阿拉伯—伊斯兰世界或者西班牙殖民前的美洲文化,而不是只强调几个最杰出的文明。关键在于我们必须处理后来哲学的许多起源问题,它们源于语言、社会以及宗教信仰极其不同的社会。那些传统中的少数几个传统,特别是古代中国、印度、希腊以及前面提到的诸传统至今仍在影响当今社会。这些传统在不同方向上产生的影响可能是不一致的,问题在于这种影响不一致的情形既可能在不同国家之间出现,也可能在同一个国家内部表现出来。 同时,现代化和全球化的进程产生了促进抑或至少是发展共同思想观念的必要性。在这种情况之下,哲学的基本问题在对“系统哲学是否可能”这一疑问的需要中产生。系统哲学预设在每一种哲学思想中都有不同的文化创新,这可能会影响到每一层面的反思和论证。 一、哲学的文化性困境 提出哲学的文化性困境是基于这样一个事实:如果我们有资格探讨文化间导向的哲学,那么描述非欧洲的文化传统并加以比较所承担的风险肯定比只完成欧洲哲学史编撰要大①。拉丁词前缀“inter-”意指一种相互关系,且暗示了这样一个事实,即我们使用形容词“文化间”修饰名词“哲学”。它进而也指出需要考虑的不是某种“哲学的”或“历史编纂的”文化间性,而只是哲学。然而,以这种方式训练自身的哲学必须不断地反思自身与事实相关的概念、问题和方法,激发每一场争论。极其丰富的哲学化的语言或传统并非只有一个,而是有许多个的。这些语言或传统中的每一个都是文化的,而非自然的语言或传统②。 这种情形的结果之一是:一个人不可避免地必须用他自己的概念和范畴去解释其他人的思想。如果事实如此,那么问题就产生了:这种“中心主义”是否一定总在相同的路线上起作用?笔者将在下文中指出,有不同类型的中心主义存在,它们的区别与哲学相关,与机会和文化间的相遇形式有关。 二、文化中心主义的类型 (一)扩张型中心主义 通过扩张型中心主义(expansive centrism),我们可以理解这一观念,即关于某事的“真理”,或某种特定的“最适合”的生活方式已经明确达到了,并因此而散布到四面八方。这种观念可从基督教的福音书以及关于现代化和非欧洲人的文明化之必要性的理论中了解到。 这个观念即是说有一个中心,它支配着真正的信仰、明确的知识、客观的发展,也有一个支配着异教和迷信、退步和欠发达的外围。其中心任务是扩张并取代,最终消除其他事物。这就形成了独自过程的想象、宗教中的拯救性宣称、世俗意义上的繁荣和幸福的宣称。既然在这种思想中没有对“真理”或“最适合”之宣称的严格选择(这一点是很重要的),那么这种想象出来的独白(monologue)就必须是朝向所有方向的,但其他地方没有任何回应触及这个中心。因此,我们可以用图1勾勒出这种扩张型中心主义。

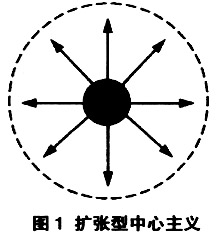

(二)整合型中心主义 整合型中心主义(integrative centrism)一开始就对一个人自身的思考和生活方式之客观优越性深信不疑,但与此同时,也认为没有必要采取行动打败对手。一个人自身的方式在某种程度上可被认为是极具吸引力的,对他自身来说足以吸引并整合他者。 这种观念可在中国儒家思想的代表人物孟子关于怎样获得权力的讨论中看到。在这种观念中,其中心任务是由永久性维持或回归正确秩序所应了解的东西组成的。中心的任何行动都被认为是没有必要的,因为中心的吸引力是如此强大,以至于来自周围的每一个行动目标都指向如何让其适应这个中心的方式。其结果是一个提供好的生活方式的独白过程。在扩张型中心主义和整合型中心主义之中,都存在一种与一个人自己的方式完全对立的方式,人们总是坚持认为这是唯一正确的方式,而处于对立面的其他方式则都是错误的。这两种类型的中心主义也具有一个共同点,即认为外面没有什么东西是有价值的,并且不同的思维方式和生活方式最终都将消失。整合型中心主义这一观念可通过图2所示的方式进行设想。

(二)整合型中心主义 整合型中心主义(integrative centrism)一开始就对一个人自身的思考和生活方式之客观优越性深信不疑,但与此同时,也认为没有必要采取行动打败对手。一个人自身的方式在某种程度上可被认为是极具吸引力的,对他自身来说足以吸引并整合他者。 这种观念可在中国儒家思想的代表人物孟子关于怎样获得权力的讨论中看到。在这种观念中,其中心任务是由永久性维持或回归正确秩序所应了解的东西组成的。中心的任何行动都被认为是没有必要的,因为中心的吸引力是如此强大,以至于来自周围的每一个行动目标都指向如何让其适应这个中心的方式。其结果是一个提供好的生活方式的独白过程。在扩张型中心主义和整合型中心主义之中,都存在一种与一个人自己的方式完全对立的方式,人们总是坚持认为这是唯一正确的方式,而处于对立面的其他方式则都是错误的。这两种类型的中心主义也具有一个共同点,即认为外面没有什么东西是有价值的,并且不同的思维方式和生活方式最终都将消失。整合型中心主义这一观念可通过图2所示的方式进行设想。

(二)整合型中心主义 整合型中心主义(integrative centrism)一开始就对一个人自身的思考和生活方式之客观优越性深信不疑,但与此同时,也认为没有必要采取行动打败对手。一个人自身的方式在某种程度上可被认为是极具吸引力的,对他自身来说足以吸引并整合他者。 这种观念可在中国儒家思想的代表人物孟子关于怎样获得权力的讨论中看到。在这种观念中,其中心任务是由永久性维持或回归正确秩序所应了解的东西组成的。中心的任何行动都被认为是没有必要的,因为中心的吸引力是如此强大,以至于来自周围的每一个行动目标都指向如何让其适应这个中心的方式。其结果是一个提供好的生活方式的独白过程。在扩张型中心主义和整合型中心主义之中,都存在一种与一个人自己的方式完全对立的方式,人们总是坚持认为这是唯一正确的方式,而处于对立面的其他方式则都是错误的。这两种类型的中心主义也具有一个共同点,即认为外面没有什么东西是有价值的,并且不同的思维方式和生活方式最终都将消失。整合型中心主义这一观念可通过图2所示的方式进行设想。