云南省图书馆机构用户,欢迎您!

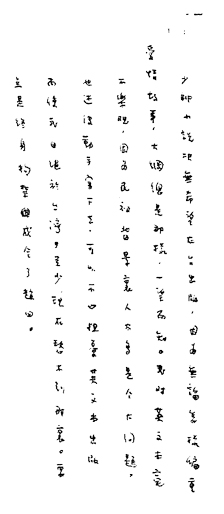

本文认为《小团圆》是张爱玲的自传体小说,力图将小说中有关女性情欲书写、堕胎叙事并主题意旨等问题,与相关的传记资料联系起来“重组表述”。

这种“倾城”式的爱情故事的写法,在张爱玲早年的作品《倾城之恋》中已经动用过:整座香江都城因战火毁了,才成全了自流苏的爱情与婚姻。原来,这些灵感皆来自张爱玲上海时期的现实生活体悟,而后再次被她写在《小团圆》一书中。 抗战胜利前后时期,那段被张爱玲称之为 “失落的一年”的日子里,她通过盛九莉的口,对邵之雍明确说出她内心的想法:希望抗战永远打下去,① 只为了要跟他在一起不分开。 虽然她很清楚很多人在抗战中死了,然而,她却不因此感到罪恶。她说,她的整个青春成长期都生活在世界二次大战中:战火像顽山恶水般固定在她的心中,构成了她的地平线。② 在炮火动乱中,不论是现实中的张爱玲,或者自传体中的盛九莉,都失去了到伦敦留学的梦想,日后更因此陷入复杂的汉奸婚恋深渊。 战火中,一个恋爱中的少女,在人生盛华中感觉到两情相悦的时光就像金色之梦的流水,无穷无尽;又仿似金色的沙漠,浩浩荡荡,并为他写了一首诗: 他的过去里没有我, 寂寂的流年, 深深的庭院, 空房里晒着太阳, 已经是古代的太阳了。 我要一直跑进去, 大喊“我在这儿, 我在这儿呀!”③ 在这本自传体小说中,她陪一个她爱的人走一段路,在金色的梦河上泛舟。④她爱了,无条件地爱。⑤ 她想要在金色的永生里再沉浸一会儿,在爱的依偎中永远继续依偎下去。⑥ 那些年,她在初恋中曾想过和他厮守终生。 这样一种深情的语言与意象,成为张爱玲这部叙事文体中的符号与象征体系,贯穿在她因战乱停学回到上海的那一段初恋的生活里。在人生风华盛丽的月年里,即使到了后来,当他不在她身边时,她的思念仍然像无根无叶的莲花,漂流在黑暗中,在思念中成为对方的明灯。⑦ 在德国投降前的那个春天,她买下了一个在上海居住的德国人的一件德国“午夜蓝”大衣,预备给他逃亡的时候穿——她刚开始和他在一起,就已知战后他要过一种逃亡的生活了⑧。后来他们分手,她从此萎谢了。⑨ 然而,在更早之前,已有人写了一封信给她,叫她当心他,暗指他是社会上吃人的魔鬼。她收到信后,告诉了他,他却不相信她的话,不认为会有人这样骂他。⑩ 她对他的反应感到不可思议,但也不以为然。 二 自传体影子:张煐、九莉与孟媛 从《小团圆》的整体叙事结构和人物关系来看,张爱玲有意为自己的人生做脚注;至于书中所涉及的情/欲书写,张爱玲自己也清楚有关内容会有争议性。或许正因为此,她才要用自己的方式来写,而不是让他人去发挥,为自己争取发言空间,至少不让胡兰成或朱西宁等人去形构她的人生,以及她的恋爱故事。(11) 张爱玲于1975年10月16日的信中说,她赶写《小团圆》的动机之一是朱西宁来信说,他想根据胡兰成的资料动手写她的传记。这是张爱玲写《小团圆》的主要动机。当年朱西宁因为要收集张爱玲的传记资料,特别把来台的胡兰成请到朱家附近居住而成为邻居,交往密切。(12) 朱西宁日后去信告诉张爱玲说想写她的传记,张爱玲回信请他不要写;(13) 并因为害怕他不听劝告自行写她的传记发表,因此想赶在他写好前,先发制人把自己的故事赶写出来,才有了这部充满情/欲书写的“震动人心”的作品。 从写作动机可看出,张爱玲并不愿她的真实人生被其他人用各种可能误解的数据杜撰编写,特别是从她前夫的视角(及男性的视角)。通过《小团圆》,她自己亲自夺回了书写生平的主权与版图。 除了动机,从张爱玲于1975年9月18日的信中亦可发现此书的写作构思时间: “《小团圆》因为酝酿得实在太久了,写得非常快。”(14) 通过《小团圆》我们进一步得知,原来早在抗战胜利期间,张爱玲就已有计划想写她和胡兰成之间的故事。书中盛九莉对邵之雍明确说道: “我写给你的信要是方便的话,都拿来给我。我要写我们的事。”(15) 这本自传体小说,除了许多广为人知的人与事的吻合以外,其中还有一段被人忽略的记述,更进一步表明了书中的盛九莉即是张爱玲本人的小玄机。《小团圆》中盛九莉的父亲盛乃德曾在她的一把团扇上题字,称盛九莉为“孟媛”。而盛九莉因为原本“有个男性化的学名”,很喜欢“孟媛”这一富有女性气息的新名字。(16) 虽然文中没有写出张爱玲的学名“煐”,但从“男性化”的暗示可知这个学名符合“煐”的意思。此点若可成立,表示张爱玲已在叙事体中从“名字”角度道出盛九莉的真实身份。这一点十分关键,因为张爱玲在《小团圆》中为我们,也为她自己留下了太多值得进一步去探讨思考的内容与课题:母女关系,父子关系,姐弟关系,姑侄关系,以及她和胡兰成、炎婴等人的种种关系,都将被重新洗牌、重新讨论。

这种“倾城”式的爱情故事的写法,在张爱玲早年的作品《倾城之恋》中已经动用过:整座香江都城因战火毁了,才成全了自流苏的爱情与婚姻。原来,这些灵感皆来自张爱玲上海时期的现实生活体悟,而后再次被她写在《小团圆》一书中。 抗战胜利前后时期,那段被张爱玲称之为 “失落的一年”的日子里,她通过盛九莉的口,对邵之雍明确说出她内心的想法:希望抗战永远打下去,① 只为了要跟他在一起不分开。 虽然她很清楚很多人在抗战中死了,然而,她却不因此感到罪恶。她说,她的整个青春成长期都生活在世界二次大战中:战火像顽山恶水般固定在她的心中,构成了她的地平线。② 在炮火动乱中,不论是现实中的张爱玲,或者自传体中的盛九莉,都失去了到伦敦留学的梦想,日后更因此陷入复杂的汉奸婚恋深渊。 战火中,一个恋爱中的少女,在人生盛华中感觉到两情相悦的时光就像金色之梦的流水,无穷无尽;又仿似金色的沙漠,浩浩荡荡,并为他写了一首诗: 他的过去里没有我, 寂寂的流年, 深深的庭院, 空房里晒着太阳, 已经是古代的太阳了。 我要一直跑进去, 大喊“我在这儿, 我在这儿呀!”③ 在这本自传体小说中,她陪一个她爱的人走一段路,在金色的梦河上泛舟。④她爱了,无条件地爱。⑤ 她想要在金色的永生里再沉浸一会儿,在爱的依偎中永远继续依偎下去。⑥ 那些年,她在初恋中曾想过和他厮守终生。 这样一种深情的语言与意象,成为张爱玲这部叙事文体中的符号与象征体系,贯穿在她因战乱停学回到上海的那一段初恋的生活里。在人生风华盛丽的月年里,即使到了后来,当他不在她身边时,她的思念仍然像无根无叶的莲花,漂流在黑暗中,在思念中成为对方的明灯。⑦ 在德国投降前的那个春天,她买下了一个在上海居住的德国人的一件德国“午夜蓝”大衣,预备给他逃亡的时候穿——她刚开始和他在一起,就已知战后他要过一种逃亡的生活了⑧。后来他们分手,她从此萎谢了。⑨ 然而,在更早之前,已有人写了一封信给她,叫她当心他,暗指他是社会上吃人的魔鬼。她收到信后,告诉了他,他却不相信她的话,不认为会有人这样骂他。⑩ 她对他的反应感到不可思议,但也不以为然。 二 自传体影子:张煐、九莉与孟媛 从《小团圆》的整体叙事结构和人物关系来看,张爱玲有意为自己的人生做脚注;至于书中所涉及的情/欲书写,张爱玲自己也清楚有关内容会有争议性。或许正因为此,她才要用自己的方式来写,而不是让他人去发挥,为自己争取发言空间,至少不让胡兰成或朱西宁等人去形构她的人生,以及她的恋爱故事。(11) 张爱玲于1975年10月16日的信中说,她赶写《小团圆》的动机之一是朱西宁来信说,他想根据胡兰成的资料动手写她的传记。这是张爱玲写《小团圆》的主要动机。当年朱西宁因为要收集张爱玲的传记资料,特别把来台的胡兰成请到朱家附近居住而成为邻居,交往密切。(12) 朱西宁日后去信告诉张爱玲说想写她的传记,张爱玲回信请他不要写;(13) 并因为害怕他不听劝告自行写她的传记发表,因此想赶在他写好前,先发制人把自己的故事赶写出来,才有了这部充满情/欲书写的“震动人心”的作品。 从写作动机可看出,张爱玲并不愿她的真实人生被其他人用各种可能误解的数据杜撰编写,特别是从她前夫的视角(及男性的视角)。通过《小团圆》,她自己亲自夺回了书写生平的主权与版图。 除了动机,从张爱玲于1975年9月18日的信中亦可发现此书的写作构思时间: “《小团圆》因为酝酿得实在太久了,写得非常快。”(14) 通过《小团圆》我们进一步得知,原来早在抗战胜利期间,张爱玲就已有计划想写她和胡兰成之间的故事。书中盛九莉对邵之雍明确说道: “我写给你的信要是方便的话,都拿来给我。我要写我们的事。”(15) 这本自传体小说,除了许多广为人知的人与事的吻合以外,其中还有一段被人忽略的记述,更进一步表明了书中的盛九莉即是张爱玲本人的小玄机。《小团圆》中盛九莉的父亲盛乃德曾在她的一把团扇上题字,称盛九莉为“孟媛”。而盛九莉因为原本“有个男性化的学名”,很喜欢“孟媛”这一富有女性气息的新名字。(16) 虽然文中没有写出张爱玲的学名“煐”,但从“男性化”的暗示可知这个学名符合“煐”的意思。此点若可成立,表示张爱玲已在叙事体中从“名字”角度道出盛九莉的真实身份。这一点十分关键,因为张爱玲在《小团圆》中为我们,也为她自己留下了太多值得进一步去探讨思考的内容与课题:母女关系,父子关系,姐弟关系,姑侄关系,以及她和胡兰成、炎婴等人的种种关系,都将被重新洗牌、重新讨论。