云南省图书馆机构用户,欢迎您!

根据德国学者阿斯曼的文化记忆理论,仪式与文本是承载文化记忆的两大媒体。在各种仪式行为中,节日以其高度的公共性、有组织性和历史性而特别适用于文化记忆的储存和交流。节日的文化功能,不仅在于对内的文化认同与社会整合,而且也在于对外的文化中介与民族同化。现代社会中的传统节日,带有文化遗留物与象征物的特点,且具有更大的公开性、全民性和民族性。顺应文化记忆的逻辑以及文化美学、社会教育学与旅游文化等多方面的社会要求,在保护节日遗产的同时,有必要对其进行适当的改良与创新。

chtnis)的限制。在交流形式上,文化记忆所依靠的是有组织的、公共性的集体交流,其传承方式可分为“与仪式相关的”(rituelle Koh

chtnis)的限制。在交流形式上,文化记忆所依靠的是有组织的、公共性的集体交流,其传承方式可分为“与仪式相关的”(rituelle Koh renz)和“与文字相关的”(schriftliche Koh

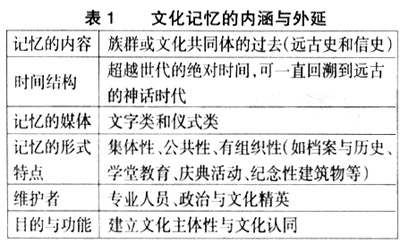

renz)和“与文字相关的”(schriftliche Koh renz)两大类别。任何一种文化,只要它的文化记忆还在发挥作用,就可以得到持续发展。相反,文化记忆的消失也就意味着文化主体性的消亡。① 如表1所示,文化记忆的具体表现形式有档案与历史、学堂教育、庆典活动、纪念性建筑物等。

renz)两大类别。任何一种文化,只要它的文化记忆还在发挥作用,就可以得到持续发展。相反,文化记忆的消失也就意味着文化主体性的消亡。① 如表1所示,文化记忆的具体表现形式有档案与历史、学堂教育、庆典活动、纪念性建筑物等。  档案和历史记录所凭据的主要是文字这种媒体,传统的学校教育也大多以文本为工具,而纪念性的建筑物比如像纪念馆、塑像或者石碑之类,同样必须依靠文字(如题名、铭文或者纪念册)来传达其意义。在阿斯曼的理论体系中,文字占有相当重要的地位。在这一点上,他显然受到了欧洲古典学术的影响,即把文字和文本的产生以及读写教育的普及程度看成是人类文明进化的重要标志。从中我们也可以看到现代德国哲学家卡尔·雅斯贝尔斯(Karl Jaspers)所谓“轴心时代”(Achsenzeit)观点②的痕迹。与雅氏把人类精神文化的发展划分为“氏族/民族宗教”和“世界宗教”两大阶段类似,阿斯曼也把人类社会的发展模式按照其记忆方式的不同而划分为“有文字的”和“无文字的”两种。[2](P72-74)无文字社会的文化记忆完全依靠仪式行为,一旦文字产生之后,仪式作为记忆媒体的功能就逐渐被文字和文本所代替。从功能特征来看,仪式是现场的、直接的,受到时间、空间的限制,需要通过人们的亲身参与才能达到文化中介的目的,而文字则是超越时空的、可直接亦可间接使用的传媒工具。 阿斯曼的文化记忆理论为研究文化的内部传承与交流方式提供了一个基本的理论构架。目前,一批德国学者正致力于扩充和完备这一理论体系。除了试图运用该理论分析一些古代文明的兴衰史之外③,海德堡大学的60多名学者在获得德国学术研究联合会的巨额经济资助的基础上,建立了一支以“仪式动力”(ritualdynamik)为主题的特别研究队伍,其出发点就在于纠正阿斯曼文化记忆理论重“文”轻“礼”的倾向,强调仪式在文化记忆功能机制中所发挥的重要作用。在他们看来,由文字形成的文本文献只有在仪式化之后才能发挥集体记忆的功效:书本知识需要学习传授和反复朗诵才能嵌入大脑;纪念性的建筑物如果不举行定期的庆典仪式(如奠基礼、揭幕礼、定期的拜谒等),就不会引起任何人的关心和注目;管束人们思想行为的经典文本,也必须将其内容转化为可见可感的仪式规范之后才能发生作用。总之,仪式对于一种文化的意义,远远大于我们迄今为止的认识。它不仅和文本相辅相成,而且在很大程度上还具备了超越和驾驭文本的巨大潜能。特别是在视听文化越来越发达的今天,庆典仪式已不再受到时空的限制,而是可以通过电视转播和录像等形式达到比文字文本更大的公开性、更广的传播空间和更加机动灵活的时间性。

档案和历史记录所凭据的主要是文字这种媒体,传统的学校教育也大多以文本为工具,而纪念性的建筑物比如像纪念馆、塑像或者石碑之类,同样必须依靠文字(如题名、铭文或者纪念册)来传达其意义。在阿斯曼的理论体系中,文字占有相当重要的地位。在这一点上,他显然受到了欧洲古典学术的影响,即把文字和文本的产生以及读写教育的普及程度看成是人类文明进化的重要标志。从中我们也可以看到现代德国哲学家卡尔·雅斯贝尔斯(Karl Jaspers)所谓“轴心时代”(Achsenzeit)观点②的痕迹。与雅氏把人类精神文化的发展划分为“氏族/民族宗教”和“世界宗教”两大阶段类似,阿斯曼也把人类社会的发展模式按照其记忆方式的不同而划分为“有文字的”和“无文字的”两种。[2](P72-74)无文字社会的文化记忆完全依靠仪式行为,一旦文字产生之后,仪式作为记忆媒体的功能就逐渐被文字和文本所代替。从功能特征来看,仪式是现场的、直接的,受到时间、空间的限制,需要通过人们的亲身参与才能达到文化中介的目的,而文字则是超越时空的、可直接亦可间接使用的传媒工具。 阿斯曼的文化记忆理论为研究文化的内部传承与交流方式提供了一个基本的理论构架。目前,一批德国学者正致力于扩充和完备这一理论体系。除了试图运用该理论分析一些古代文明的兴衰史之外③,海德堡大学的60多名学者在获得德国学术研究联合会的巨额经济资助的基础上,建立了一支以“仪式动力”(ritualdynamik)为主题的特别研究队伍,其出发点就在于纠正阿斯曼文化记忆理论重“文”轻“礼”的倾向,强调仪式在文化记忆功能机制中所发挥的重要作用。在他们看来,由文字形成的文本文献只有在仪式化之后才能发挥集体记忆的功效:书本知识需要学习传授和反复朗诵才能嵌入大脑;纪念性的建筑物如果不举行定期的庆典仪式(如奠基礼、揭幕礼、定期的拜谒等),就不会引起任何人的关心和注目;管束人们思想行为的经典文本,也必须将其内容转化为可见可感的仪式规范之后才能发生作用。总之,仪式对于一种文化的意义,远远大于我们迄今为止的认识。它不仅和文本相辅相成,而且在很大程度上还具备了超越和驾驭文本的巨大潜能。特别是在视听文化越来越发达的今天,庆典仪式已不再受到时空的限制,而是可以通过电视转播和录像等形式达到比文字文本更大的公开性、更广的传播空间和更加机动灵活的时间性。