云南省图书馆机构用户,欢迎您!

《骆驼祥子》是老舍先生的代表作之一,曾以不同的版本与语种面世,产生了很大影响。本文拟从出版史与接受史,即从作者、读者(主要是评论者)的角度来考察这部著作被传播、被修改与接受的过程,揭示它在中国现代文学史上的命运与地位。

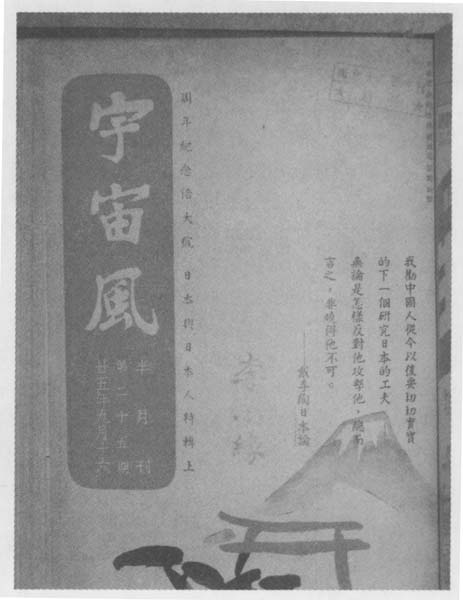

老舍的《骆驼祥子》于1936年在《宇宙风》半月刊上与读者首次见面。其后的半个多世纪里,以不同的版本与语种面世,成为享誉世界的名著。考察其出版史,会使我们洞悉《骆驼祥子》的被传播、被修改与接受的过程。它的存在与命运,在中国现代文学史上颇具代表性,这也构成我们对其考察的缘由。 《骆驼祥子》在《宇宙风》连载,从第25期(1936年9月)至48期(1937年10月)载完,共24章(老舍称“二十四段”),每期一章。老舍本人曾说:“此书在广州印成单行本,或者还在桂林印过,我都没有看到,因为广州桂林也相继陷落敌手,大概此书也被敌人毁灭了。我看到的‘初版’是在四川印的土纸本。”①(p203)目前发现最早的单行本是1939年3月由上海中国科学公司印刷、人间书屋发行的版本。此后由文化生活出版社于1941年11月在重庆出版,即老舍本人所说的“四川印的土纸本”。文化生活出版社是老舍的老友巴金与吴朗西等人所办,他们把版权五条件让给赵家璧与老舍合办的上海晨光出版公司,编入《晨光文学丛书》,1950年5月校正本初版。人间书屋、文化生活出版社、晨光出版公司初版本保留了这一名著的本来面目。 《骆驼祥子》不同的版本带来认识与批评的复杂性。相对主义阐释学代表人物伽达默尔(Gadamer)主张融合文本中作者原初的视界和读者现今的视界而达成更高更新的视界,即所谓的“视界融合”(Horizintverschmelzung)说。而客观主义阐释学的坚持者赫施(Hirsch)将阐释的正确性、有效性看作文学批评的头等任务,努力重建作者的原意,坚持发掘作品客观存在的意义。他的理论中两个关键词“meaning”与“significance”,有人分别译为“本义”和“意延”。赫施认为“本义”是作者意欲表达的并且是文本中稳定不变的含义,“意延”则是“本义”与其他阐释意义的叠加,是处于变动不居的历史演变之中的。②(p29)笔者针对《骆驼祥子》的不同版本,阐释“作者原初的视界和读者现今的视界”,尝试寻找其“本义”与“意延”。 最能代表作者本意的应是初版本,我们看作者当时的解释:“当我刚刚将它写完的时候,我就告诉了《宇宙风》的编辑:这是一本最使我自己满意的作品。”他指出满意的地方大概有四条。同时提出:“‘祥子’自然也有许多缺点。使我自己最不满意的是收尾收得太慌了一点。因为连载的关系,我必须整整齐齐的写成二十四段;事实上,我应当多写两三段才能从容不迫的刹住。这,可是没法补救了,因为我对已发表过的作品是不愿再加修改的。”③在这里,老舍表达了三层意思:一、对原作满意;二、最不满意的是收尾收得太慌了一点,应当多写两三段才能从容不迫的刹住;三、不愿再加修改。体现了作者本人对作品“原创性”的维护。 当时的读者对《骆驼祥子》也加以热切的关注。《骆驼祥子》在《宇宙风》上刊载至第22章时,署名“病夫”的读者就情不自禁的评价:“老舍先生及骆驼祥子的长篇力作是本刊下年度伟大贡献之一。”(《宇宙风》第46期)《骆驼祥子》即将出单行本时,《宇宙风》(乙刊)第3期(1939年4月1日)登广告:《老舍先生最近巨著》,称这是“近年来中国长篇小说的名篇”、“巨著”,是作者的“重头戏,好比谭叫天之唱《定军山》,是给行家看的。” 这时期,许多论者从艺术独创性上对《骆驼祥子》予以肯定。叶圣陶认为“尽量利用口头语言”和“幽默的趣味”是老舍文章的主要风格。指出老舍幽默的可贵之处为“不只是‘笑’,不只是‘事事有趣’,从‘心怀宽大’这一点更可以达到悲天悯人的境界”。④毕树棠也认为幽默和使用北平土语这两者是作者的“拿手”,⑤论者多注意到老舍的语言艺术:他是“用现代文写小说而以俗语入文者”在中国文坛上的第一人⑥;“善用北京话……他是用纯粹的本国语言写小说的中国第一个作者,在他以前没有如此成功的人,在他之后我们还没有发现着第二者”。⑦周作人在1942年9月为日本学者竹中伸的《骆驼祥子》日译本写序,指出小说、随笔在语言上对中国传统的继承与发展,“至老舍出,更加重北京话的分子,故其著作正可与《红楼》、《儿女》相比,其情形正同,非是偶然也。”⑧(P392)即使有人对它提出某些细节和情节处理上不妥,仍肯定了其整体创作的成就。⑨总之,在20世纪30、40年代,人们对这部著作评价很高,称之为作者“‘同情心’最浓烈的一部”⑦是当时“贫乏的出版界最使人满意的一本小说。”⑥1944年,国统区庆祝老舍创作生活20年纪念,胡风说,新文学创作中如果少了《骆驼祥子》这样的作品,那就会降低了质量。⑩论者捕捉到了作品的基本特点,肯定了作者的独特艺术风格。 这一时期,对《骆驼祥子》提出原则性批评的是巴人与许杰的文章。巴人在《文学读本》中,把祥子看作一个“抽象的概念的人物”,用“世俗的”、“自然主义的,现象学的方法”来描写的人物。同时,他认为“老舍对于革命的认识,也是‘世俗的’,将革命者看作是‘为钱出卖思想’,这正是单看现象,不明实际的‘世俗的’看法。这种‘世俗的’看法,本质上是反动的。《骆驼祥子》被批评家所称道,但没有从这种思想本质上的反动性予以批判,实在是怪事”。(11)(p189~193)巴人否定了作品的艺术成就与思想倾向。而许杰《论〈骆驼祥子〉》(12),更是以社会——政治批评模式对这部作品中祥子的性格描写、对革命的认识、对性描写等方面予以否定。认为作者“一定要祥子走上他所预定的路”,在这样的主观安排下,一些情节是不合理的;作品中“非但看不见个人主义的祥子的出路,也看不见中国社会的一线光明和出路”。“老舍对于中国革命的不够认识,他在有意无意中受了一些反宣传的影响,承认中国的革命是用金钱收买的,这能没有错吗?”作品对性的描写“而且几乎提高到成为祥子这个个人主义者之所以走上堕落之路的决定因素”,“这样加重性生活对于个人主义的毁灭的强调,这样的描写环境来决定个人性格,对于社会病态的剖析,对于个人主义的出路和中国社会的前途,能算是公允的吗?”巴人与许杰的批评代表40年代的批评主流。很显然,论者从政治层面上观察人物,探讨民族命运,而老舍惯于从文化层面上描写人物,从文化角度切入社会现实与人生。因视角不同而产生错位的对话,才使批评者对作品产生偏颇之见。正像有些论者指出的,作者写军阀、逃兵夺去祥子的车,侦探敲诈他的积蓄,作家的用意主要不在于反映他们给祥子带来的经济上的损失,引起的政治上的抗争或屈从,而是精神上的挫折感。虎妞与祥子的感情纠葛中,她强加给祥子的“爱情”,是精神上的屈辱感,使祥子逐步丧失自立自强的生活意志。作者在处理人与人的关系时,包括祥子与刘四的关系,着重表现的不是政治经济的对立关系,而是文化精神的冲突。(13)文化视角、文化剖析与批判,是老舍创作的一个重要特色,离开这一视角,难免对其作品产生误解。

老舍的《骆驼祥子》于1936年在《宇宙风》半月刊上与读者首次见面。其后的半个多世纪里,以不同的版本与语种面世,成为享誉世界的名著。考察其出版史,会使我们洞悉《骆驼祥子》的被传播、被修改与接受的过程。它的存在与命运,在中国现代文学史上颇具代表性,这也构成我们对其考察的缘由。 《骆驼祥子》在《宇宙风》连载,从第25期(1936年9月)至48期(1937年10月)载完,共24章(老舍称“二十四段”),每期一章。老舍本人曾说:“此书在广州印成单行本,或者还在桂林印过,我都没有看到,因为广州桂林也相继陷落敌手,大概此书也被敌人毁灭了。我看到的‘初版’是在四川印的土纸本。”①(p203)目前发现最早的单行本是1939年3月由上海中国科学公司印刷、人间书屋发行的版本。此后由文化生活出版社于1941年11月在重庆出版,即老舍本人所说的“四川印的土纸本”。文化生活出版社是老舍的老友巴金与吴朗西等人所办,他们把版权五条件让给赵家璧与老舍合办的上海晨光出版公司,编入《晨光文学丛书》,1950年5月校正本初版。人间书屋、文化生活出版社、晨光出版公司初版本保留了这一名著的本来面目。 《骆驼祥子》不同的版本带来认识与批评的复杂性。相对主义阐释学代表人物伽达默尔(Gadamer)主张融合文本中作者原初的视界和读者现今的视界而达成更高更新的视界,即所谓的“视界融合”(Horizintverschmelzung)说。而客观主义阐释学的坚持者赫施(Hirsch)将阐释的正确性、有效性看作文学批评的头等任务,努力重建作者的原意,坚持发掘作品客观存在的意义。他的理论中两个关键词“meaning”与“significance”,有人分别译为“本义”和“意延”。赫施认为“本义”是作者意欲表达的并且是文本中稳定不变的含义,“意延”则是“本义”与其他阐释意义的叠加,是处于变动不居的历史演变之中的。②(p29)笔者针对《骆驼祥子》的不同版本,阐释“作者原初的视界和读者现今的视界”,尝试寻找其“本义”与“意延”。 最能代表作者本意的应是初版本,我们看作者当时的解释:“当我刚刚将它写完的时候,我就告诉了《宇宙风》的编辑:这是一本最使我自己满意的作品。”他指出满意的地方大概有四条。同时提出:“‘祥子’自然也有许多缺点。使我自己最不满意的是收尾收得太慌了一点。因为连载的关系,我必须整整齐齐的写成二十四段;事实上,我应当多写两三段才能从容不迫的刹住。这,可是没法补救了,因为我对已发表过的作品是不愿再加修改的。”③在这里,老舍表达了三层意思:一、对原作满意;二、最不满意的是收尾收得太慌了一点,应当多写两三段才能从容不迫的刹住;三、不愿再加修改。体现了作者本人对作品“原创性”的维护。 当时的读者对《骆驼祥子》也加以热切的关注。《骆驼祥子》在《宇宙风》上刊载至第22章时,署名“病夫”的读者就情不自禁的评价:“老舍先生及骆驼祥子的长篇力作是本刊下年度伟大贡献之一。”(《宇宙风》第46期)《骆驼祥子》即将出单行本时,《宇宙风》(乙刊)第3期(1939年4月1日)登广告:《老舍先生最近巨著》,称这是“近年来中国长篇小说的名篇”、“巨著”,是作者的“重头戏,好比谭叫天之唱《定军山》,是给行家看的。” 这时期,许多论者从艺术独创性上对《骆驼祥子》予以肯定。叶圣陶认为“尽量利用口头语言”和“幽默的趣味”是老舍文章的主要风格。指出老舍幽默的可贵之处为“不只是‘笑’,不只是‘事事有趣’,从‘心怀宽大’这一点更可以达到悲天悯人的境界”。④毕树棠也认为幽默和使用北平土语这两者是作者的“拿手”,⑤论者多注意到老舍的语言艺术:他是“用现代文写小说而以俗语入文者”在中国文坛上的第一人⑥;“善用北京话……他是用纯粹的本国语言写小说的中国第一个作者,在他以前没有如此成功的人,在他之后我们还没有发现着第二者”。⑦周作人在1942年9月为日本学者竹中伸的《骆驼祥子》日译本写序,指出小说、随笔在语言上对中国传统的继承与发展,“至老舍出,更加重北京话的分子,故其著作正可与《红楼》、《儿女》相比,其情形正同,非是偶然也。”⑧(P392)即使有人对它提出某些细节和情节处理上不妥,仍肯定了其整体创作的成就。⑨总之,在20世纪30、40年代,人们对这部著作评价很高,称之为作者“‘同情心’最浓烈的一部”⑦是当时“贫乏的出版界最使人满意的一本小说。”⑥1944年,国统区庆祝老舍创作生活20年纪念,胡风说,新文学创作中如果少了《骆驼祥子》这样的作品,那就会降低了质量。⑩论者捕捉到了作品的基本特点,肯定了作者的独特艺术风格。 这一时期,对《骆驼祥子》提出原则性批评的是巴人与许杰的文章。巴人在《文学读本》中,把祥子看作一个“抽象的概念的人物”,用“世俗的”、“自然主义的,现象学的方法”来描写的人物。同时,他认为“老舍对于革命的认识,也是‘世俗的’,将革命者看作是‘为钱出卖思想’,这正是单看现象,不明实际的‘世俗的’看法。这种‘世俗的’看法,本质上是反动的。《骆驼祥子》被批评家所称道,但没有从这种思想本质上的反动性予以批判,实在是怪事”。(11)(p189~193)巴人否定了作品的艺术成就与思想倾向。而许杰《论〈骆驼祥子〉》(12),更是以社会——政治批评模式对这部作品中祥子的性格描写、对革命的认识、对性描写等方面予以否定。认为作者“一定要祥子走上他所预定的路”,在这样的主观安排下,一些情节是不合理的;作品中“非但看不见个人主义的祥子的出路,也看不见中国社会的一线光明和出路”。“老舍对于中国革命的不够认识,他在有意无意中受了一些反宣传的影响,承认中国的革命是用金钱收买的,这能没有错吗?”作品对性的描写“而且几乎提高到成为祥子这个个人主义者之所以走上堕落之路的决定因素”,“这样加重性生活对于个人主义的毁灭的强调,这样的描写环境来决定个人性格,对于社会病态的剖析,对于个人主义的出路和中国社会的前途,能算是公允的吗?”巴人与许杰的批评代表40年代的批评主流。很显然,论者从政治层面上观察人物,探讨民族命运,而老舍惯于从文化层面上描写人物,从文化角度切入社会现实与人生。因视角不同而产生错位的对话,才使批评者对作品产生偏颇之见。正像有些论者指出的,作者写军阀、逃兵夺去祥子的车,侦探敲诈他的积蓄,作家的用意主要不在于反映他们给祥子带来的经济上的损失,引起的政治上的抗争或屈从,而是精神上的挫折感。虎妞与祥子的感情纠葛中,她强加给祥子的“爱情”,是精神上的屈辱感,使祥子逐步丧失自立自强的生活意志。作者在处理人与人的关系时,包括祥子与刘四的关系,着重表现的不是政治经济的对立关系,而是文化精神的冲突。(13)文化视角、文化剖析与批判,是老舍创作的一个重要特色,离开这一视角,难免对其作品产生误解。