云南省图书馆机构用户,欢迎您!

大学自治的理论根基在于大学的知识本性,知识生产内蕴的个体性与社会性、合理性与合法性矛盾是大学自治制度存在的必要前提。知识的社会功用决定了大学自治的内在限度,国家能力的强弱则是大学自治的外部条件,内外因素的交互作用,决定了大学自治的三种历史形态,而处于演变中的大学自治制度是大学能够基业常青的重要保证。

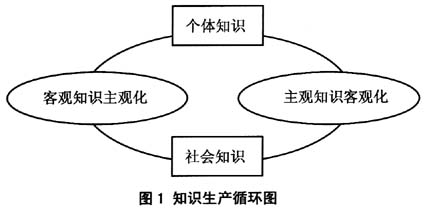

由此可见,知识生产不单纯是好奇心驱动下的个体思维创造,也是特定社会文化选择的结果,这就导致了知识生产的矛盾性:个体的知识发现遵循合理性(rationality),即合乎理性的原则,合理性以符合客观事物必然性为标准;社会知识选择遵循合法性(legitimization),即以是否符合人类情感和社会利益的需求为准则。合理性以真理为逻辑基础,合法性则以想象性关系为信念基础,当然,两者并不总是处于矛盾中,有时想象性信念具有基于合理性的经验,从而与真理保持一致性;但有时则与知识的合理性相悖,在这种情况下,作为社会利益代表的国家往往借助知识之外的政治权力对个体知识创造进行控制乃至压制,历史上因不符合合法性原则而遭到打击的知识创造不胜枚举:苏格拉底之死,布鲁诺之遭火刑,秦始皇的焚书坑儒等都是典型的例证,这种情况产生的结果往往是知识扭曲。然而,值得指出的是,个体知识创造是知识生产的源泉,社会知识是对多样化的个体知识整合的结果,按照“路径依赖性”原理,社会个体整合的知识存量与结构决定着一个社会未来的知识发展选择。社会知识结构质的飞跃,总是由某些重大的个体知识创新推动的。如哥白尼的“日心说”使当时人们对宇宙的看法发生了根本改变,达尔文的“进化论”使整个生物学领域的研究发生了划时代变革。从这个意义上可以说,个体知识生产是源,社会知识生产是流,源好,流自然就好;反之,源断了,流自然也会干涸。因此国家要发展,就不能以政治强权随意压制个体知识创造。无数的历史事实也证明,一个繁荣进步的社会必定会尊重个体的知识创新,给予个体知识创造充分的自由空间;反之,一个自由受到压制的国度,最终会在人们“习以为常”的沉默中走向僵化和没落。 以高深的理智材料——知识为逻辑起点的大学,必然内蕴了知识生产合理性与合法性的矛盾特性,因而不可避免地陷入维护个体(学者)知识生产自由与满足社会需求的冲突中,大学只有在保持两方面“张力”平衡的过程中才能获得长足发展。尽管维持这一张力平衡充满了艰难性,但从历史上看,大学还是在协调这一矛盾冲突的过程中表现出和谐与稳健的发展。大学如何能做到这一点呢?这在相当程度上归功于大学自治制度的建立。大学自治制度以法人团体的形式赋予学者自主管理大学内部事务的权利,使学者能够在一个相对独立的“社团”中按照知识的逻辑研究学问,这实际上是以“团体性权利”(institutional rights)来保护个体性权利(individual right),其本质是为“自由研究的精神所塑造”而发展的针对社会控制的“抗干扰机制”。通过这一机制,大学在无形中构筑了一个特定的“场域”空间,各种社会因素对知识生产个体(学者)的直接影响在大学场域空间的作用下都得到部分缓解,而大学在外在因素的型塑中也构建着内部秩序,作为大学组织的一员,学者们必须接受大学规则的约束,从而在一定限度内自由地探究学术。这样,通过自治制度,大学的内外力量趋向平衡,知识生产的矛盾性得以调和。 二、大学自治的条件:知识社会效用与国家能力制约 大学自治的依据是个体知识的自由探索,但是知识生产同时具有社会性的一面,当知识生产被社会功利性所驱动时,大学自治不可避免要受到限制。知识生产的矛盾性,决定了大学自治的有限性。因此,无论赞成大学自治的论据看起来多么合乎逻辑,“传统的高等教育自治现在不是,也许从来都不是绝对的”②。此外,大学自治的程度还受到外部力量的制约,一国国家能力的强弱直接决定了大学自治权力的大小。知识的社会功利性从内部决定了大学自治的“限度”,并为国家控制大学提供了哲学依据;同时,外部国家能力又制约着大学自治的“幅度”,内外因素的交相作用,决定了大学自治的可能形态。 1.大学自治的内部条件:功利主义驱动 许多学者倾向于把大学自治的有限性归咎于大学对公共资源的依赖,“完全的自治必然要求完全的经费独立,这种程度的独立是根本不可能的”③。因为大学的发展离不开国家的财政支持。大学自治的限度来自于大学在资源上对国家的依赖,这只是问题的表象。国家为什么愿意出巨资资助大学呢?试想,任何政权机构会投入大量的人力、物力和财力去支持一个对国家发展不起任何作用的社会组织吗?显然,国家控制大学不只是为了满足权力的欲望,更为根本的原因是,大学具有社会功利性。大学之于国家只是一种实现功利目的的工具,对任何国家来说,功利的尺度优于真理的尺度,而舍弃功利价值,学术终将面临“无人问津的危险”。

由此可见,知识生产不单纯是好奇心驱动下的个体思维创造,也是特定社会文化选择的结果,这就导致了知识生产的矛盾性:个体的知识发现遵循合理性(rationality),即合乎理性的原则,合理性以符合客观事物必然性为标准;社会知识选择遵循合法性(legitimization),即以是否符合人类情感和社会利益的需求为准则。合理性以真理为逻辑基础,合法性则以想象性关系为信念基础,当然,两者并不总是处于矛盾中,有时想象性信念具有基于合理性的经验,从而与真理保持一致性;但有时则与知识的合理性相悖,在这种情况下,作为社会利益代表的国家往往借助知识之外的政治权力对个体知识创造进行控制乃至压制,历史上因不符合合法性原则而遭到打击的知识创造不胜枚举:苏格拉底之死,布鲁诺之遭火刑,秦始皇的焚书坑儒等都是典型的例证,这种情况产生的结果往往是知识扭曲。然而,值得指出的是,个体知识创造是知识生产的源泉,社会知识是对多样化的个体知识整合的结果,按照“路径依赖性”原理,社会个体整合的知识存量与结构决定着一个社会未来的知识发展选择。社会知识结构质的飞跃,总是由某些重大的个体知识创新推动的。如哥白尼的“日心说”使当时人们对宇宙的看法发生了根本改变,达尔文的“进化论”使整个生物学领域的研究发生了划时代变革。从这个意义上可以说,个体知识生产是源,社会知识生产是流,源好,流自然就好;反之,源断了,流自然也会干涸。因此国家要发展,就不能以政治强权随意压制个体知识创造。无数的历史事实也证明,一个繁荣进步的社会必定会尊重个体的知识创新,给予个体知识创造充分的自由空间;反之,一个自由受到压制的国度,最终会在人们“习以为常”的沉默中走向僵化和没落。 以高深的理智材料——知识为逻辑起点的大学,必然内蕴了知识生产合理性与合法性的矛盾特性,因而不可避免地陷入维护个体(学者)知识生产自由与满足社会需求的冲突中,大学只有在保持两方面“张力”平衡的过程中才能获得长足发展。尽管维持这一张力平衡充满了艰难性,但从历史上看,大学还是在协调这一矛盾冲突的过程中表现出和谐与稳健的发展。大学如何能做到这一点呢?这在相当程度上归功于大学自治制度的建立。大学自治制度以法人团体的形式赋予学者自主管理大学内部事务的权利,使学者能够在一个相对独立的“社团”中按照知识的逻辑研究学问,这实际上是以“团体性权利”(institutional rights)来保护个体性权利(individual right),其本质是为“自由研究的精神所塑造”而发展的针对社会控制的“抗干扰机制”。通过这一机制,大学在无形中构筑了一个特定的“场域”空间,各种社会因素对知识生产个体(学者)的直接影响在大学场域空间的作用下都得到部分缓解,而大学在外在因素的型塑中也构建着内部秩序,作为大学组织的一员,学者们必须接受大学规则的约束,从而在一定限度内自由地探究学术。这样,通过自治制度,大学的内外力量趋向平衡,知识生产的矛盾性得以调和。 二、大学自治的条件:知识社会效用与国家能力制约 大学自治的依据是个体知识的自由探索,但是知识生产同时具有社会性的一面,当知识生产被社会功利性所驱动时,大学自治不可避免要受到限制。知识生产的矛盾性,决定了大学自治的有限性。因此,无论赞成大学自治的论据看起来多么合乎逻辑,“传统的高等教育自治现在不是,也许从来都不是绝对的”②。此外,大学自治的程度还受到外部力量的制约,一国国家能力的强弱直接决定了大学自治权力的大小。知识的社会功利性从内部决定了大学自治的“限度”,并为国家控制大学提供了哲学依据;同时,外部国家能力又制约着大学自治的“幅度”,内外因素的交相作用,决定了大学自治的可能形态。 1.大学自治的内部条件:功利主义驱动 许多学者倾向于把大学自治的有限性归咎于大学对公共资源的依赖,“完全的自治必然要求完全的经费独立,这种程度的独立是根本不可能的”③。因为大学的发展离不开国家的财政支持。大学自治的限度来自于大学在资源上对国家的依赖,这只是问题的表象。国家为什么愿意出巨资资助大学呢?试想,任何政权机构会投入大量的人力、物力和财力去支持一个对国家发展不起任何作用的社会组织吗?显然,国家控制大学不只是为了满足权力的欲望,更为根本的原因是,大学具有社会功利性。大学之于国家只是一种实现功利目的的工具,对任何国家来说,功利的尺度优于真理的尺度,而舍弃功利价值,学术终将面临“无人问津的危险”。