云南省图书馆机构用户,欢迎您!

教育资源作为准公共产品,对其利用形式上的公平极有可能掩盖了实质性的不公平。我国在制度变迁的过程中,对教育资源的分享表现出了严重的城乡差异,至于公共领域的教育产权有一部分被有着特殊经济地位和政治地位的人所攫取。本文沿着我国制度变迁的轨迹,从教育资源分配中的非均衡视角,试图对我国教育资源分享中的公平问题进行一些理论探索。

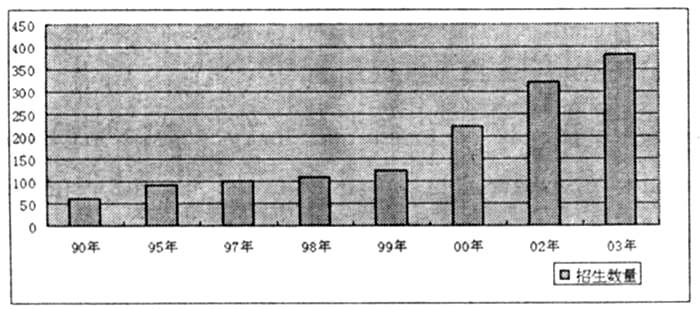

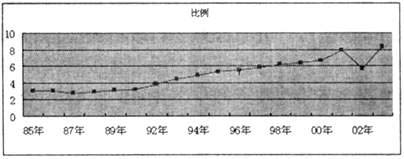

资料来源:中国教育网(http:/www.chinaedunet.com) 从理论上讲,国家在教育投资和招生量上的增长会使农村人口接受高等教育的人数同比例增长,从而使教育资源在城乡间的分配差距缩小。但接下来的数字似乎向我们揭示了完全不同的结论。 从图2可知,上世纪90年代初至今,城镇和农村同年进入大学就读学生数比不断提高,从1992年的2.68到2002年的8.01,因此,上面的数字向我们揭示了这样一种状况,当中国的教育随着经济的增长而扩张时,高等教育资源分配的不公也在一道增长或扩张。这也意味着,在经济和社会的不平等急剧扩大的过程中,教育并没有发挥缩小这种不平等的作用,反而因教育资源分享的不公平而成为整个社会经济不均衡的重要因子。 附图

资料来源:中国教育网(http:/www.chinaedunet.com) 从理论上讲,国家在教育投资和招生量上的增长会使农村人口接受高等教育的人数同比例增长,从而使教育资源在城乡间的分配差距缩小。但接下来的数字似乎向我们揭示了完全不同的结论。 从图2可知,上世纪90年代初至今,城镇和农村同年进入大学就读学生数比不断提高,从1992年的2.68到2002年的8.01,因此,上面的数字向我们揭示了这样一种状况,当中国的教育随着经济的增长而扩张时,高等教育资源分配的不公也在一道增长或扩张。这也意味着,在经济和社会的不平等急剧扩大的过程中,教育并没有发挥缩小这种不平等的作用,反而因教育资源分享的不公平而成为整个社会经济不均衡的重要因子。 附图 比例:各年城镇和农村人口进入大学就读的学生数比(根据城镇和农村当年高中毕业生人数乘以当年录取比例估算而出) 资料来源:《中国统计年鉴》(1985-2002)相关数据并经计算得出 对于这种现象,人们自然用我国当前二元经济结构现状和国家对农村的有效投入不足来解释。毫无疑问,经济的二元结构状态确实在不同程度上制约了农村应届高中生高考入学比率的提高。但是,这种解释并不能从深层次的制度和教育机制层面上来说明问题,而只是对附着在机制层面上的一些表面现象的简单描述罢了。 我们认为,教育资源分配不公问题,其实是我国制度变迁过程中制度供给不足在教育领域的折射。 在此要说明的一点是,马克思的制度变迁理论是从制度更替角度阐述制度供求的内在逻辑的,而新制度经济学的代表人物是从具体制度规则的内在要求出发,在制度供求的均衡和非均衡交替过程发现制度变迁的“潜在利润”及“利润”获取途径,我们的分析是将教育资源分配放在中国制度变迁的框架下,从教育这一特殊行业的资源使用现状出发,探索在宏观制度背景下的教育制度变迁的轨迹与绩效安排。 二、制度变迁与教育资源配置的非均衡态势 改革开放前,中国的教育制度基本上是建立在计划经济基础之上的,教育资源的分配也是服从于整个国民经济计划,它是沿着统招统分的人才培养模式进行的,这种教育制度大体形成于上世纪50年代。在计划经济体制下,高等教育是不收费的,而且进入大学后还有生活补贴,因此一旦学生能够通过进入高校前的选拔考试,就可以在毕业后进入到全民所有制或集体所有制单位就业,享受国家相应的待遇和社会保障制度。这种统招统分的分配政策,从人才计划配置的角度看,可以使一些优秀的毕业生回到生源地任教。 在这种计划性的行政性制度安排下,农村和城市之间的教育资源分配差异被明显地淡化了。这是因为:首先,在充分就业的基础上,城市适龄人口不仅可以通过上大学而且还可以通过当兵、招工、上职业技术学校等手段解决就业问题,而广大的农村学生则只能通过“考学”来选择自己的未来生活,即“跳农门”进入全民所有制或集体所有制单位就业;第二,当时的高等教育是不收费的,只要考生能够顺利通过高考,就可以端上“铁饭碗”并享受相应的社会保障;第三,高校统招统分的毕业生分配政策也保证了可以有一批优秀的毕业生回到原籍工作,从而在一定程度上缩小了城乡之间的基础教育差异,使农村学生接受较优质的教育成为可能。在这种制度安排下,农村学生当然更有积极性通过自己的努力获取高等教育资源。 十一届三中全会后,以农村“联产承包责任制”为先导的改革运动席卷城乡。农民家庭日益成为独立的生产经营单位,农村的这种以家庭为单位的生产方式极大地刺激了农民的生产积极性。

比例:各年城镇和农村人口进入大学就读的学生数比(根据城镇和农村当年高中毕业生人数乘以当年录取比例估算而出) 资料来源:《中国统计年鉴》(1985-2002)相关数据并经计算得出 对于这种现象,人们自然用我国当前二元经济结构现状和国家对农村的有效投入不足来解释。毫无疑问,经济的二元结构状态确实在不同程度上制约了农村应届高中生高考入学比率的提高。但是,这种解释并不能从深层次的制度和教育机制层面上来说明问题,而只是对附着在机制层面上的一些表面现象的简单描述罢了。 我们认为,教育资源分配不公问题,其实是我国制度变迁过程中制度供给不足在教育领域的折射。 在此要说明的一点是,马克思的制度变迁理论是从制度更替角度阐述制度供求的内在逻辑的,而新制度经济学的代表人物是从具体制度规则的内在要求出发,在制度供求的均衡和非均衡交替过程发现制度变迁的“潜在利润”及“利润”获取途径,我们的分析是将教育资源分配放在中国制度变迁的框架下,从教育这一特殊行业的资源使用现状出发,探索在宏观制度背景下的教育制度变迁的轨迹与绩效安排。 二、制度变迁与教育资源配置的非均衡态势 改革开放前,中国的教育制度基本上是建立在计划经济基础之上的,教育资源的分配也是服从于整个国民经济计划,它是沿着统招统分的人才培养模式进行的,这种教育制度大体形成于上世纪50年代。在计划经济体制下,高等教育是不收费的,而且进入大学后还有生活补贴,因此一旦学生能够通过进入高校前的选拔考试,就可以在毕业后进入到全民所有制或集体所有制单位就业,享受国家相应的待遇和社会保障制度。这种统招统分的分配政策,从人才计划配置的角度看,可以使一些优秀的毕业生回到生源地任教。 在这种计划性的行政性制度安排下,农村和城市之间的教育资源分配差异被明显地淡化了。这是因为:首先,在充分就业的基础上,城市适龄人口不仅可以通过上大学而且还可以通过当兵、招工、上职业技术学校等手段解决就业问题,而广大的农村学生则只能通过“考学”来选择自己的未来生活,即“跳农门”进入全民所有制或集体所有制单位就业;第二,当时的高等教育是不收费的,只要考生能够顺利通过高考,就可以端上“铁饭碗”并享受相应的社会保障;第三,高校统招统分的毕业生分配政策也保证了可以有一批优秀的毕业生回到原籍工作,从而在一定程度上缩小了城乡之间的基础教育差异,使农村学生接受较优质的教育成为可能。在这种制度安排下,农村学生当然更有积极性通过自己的努力获取高等教育资源。 十一届三中全会后,以农村“联产承包责任制”为先导的改革运动席卷城乡。农民家庭日益成为独立的生产经营单位,农村的这种以家庭为单位的生产方式极大地刺激了农民的生产积极性。