云南省图书馆机构用户,欢迎您!

苏山·马顿提出的关于大学自治模式及其划分依据,从国家权威性质和高等教育目标两个维度揭示了大学自治与国家治理的密切关系,提供了进一步探讨大学自治以及大学与国家关系问题的基本思路和分析依据,这可以为我们提供三点启示。

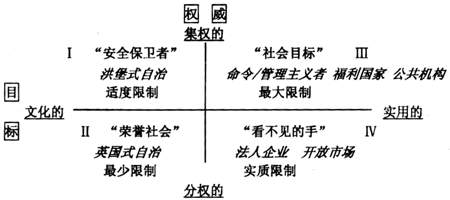

图1.四种国家治理方式与大学自治的不同模式 (图1是笔者根据苏山·马顿所著的《国家的精神》一书中图2.2和图2.3整理而来。) 对于确立大学自治模式的划分依据,在吸收前人理论成果的基础上,马顿一方面肯定国家对大学所起作用的必要,另一方面考虑到高等教育的不同性质,从而提出一个二维分析模式:即按国家权威的性质分为“集权的”和“分权的”两个方向,按高等教育目标的性质分为“文化的”(cultural)和“实用的”(utilitarian)两个方向,组成了一个划分大学自治模式的坐标图(如图1所示)。 马顿的这个二维分析模式不仅是对盖伊·纳夫的划分依据的发展,而且对前人在大学自治内涵的划分也做了更为具体的说明和整合。首先,对罗伯特·伯达尔(Robert Berdahl)关于大学自治的内涵分为实质性自治和程序性自治的观点做了进一步的扩展和说明。马顿用高等教育目标的维度解释了实质性自治——高等教育的社会功能在沿着以文化价值和实用价值为目标取向的两端移动。文化价值的目标就是将科学活动视为真理的寻求,研究的目的就是其本身,科学研究应独立于国家和社会。显然这个目标更容易接近自治。实用价值的目标是指大学的功能在于为社会提供合格的劳动力,科学研究的结果应有助于国家的经济发展,因而科学应当按照国家和社会的需要来计划。同时,马顿还用国家权威对大学程序性自治的不同影响构成另一维度的集权或分权的两个取向,它涉及的是国家政府与大学之间在大学的内部管理上的权力分配情况。而对于程序性自治,马顿又采用阿什比对大学自治内容的6个方面的分类(注:英国学者阿什比将大学自治的内容分为六个方面:在大学的管理上免于非学术的干预;以大学看来合适的方式自由地分配资金;自由地招收教职员并决定其工作条件;自由地选择学生;自由地设计和传授课程;自由地设置标准和决定评价方式。),这样就使其所确立的大学自治模式的划分依据在理论上和实践上都更有解释力(如表1所示)。 表1.在四种国家治理类型下对程序性自治的限制程度[5] 程序性自治 安全保卫者 荣誉社会 社会目标 看不见的手 内部管理 中度 很低很高低 资金 中度 很低很高低 雇员 中度 很低高 低

图1.四种国家治理方式与大学自治的不同模式 (图1是笔者根据苏山·马顿所著的《国家的精神》一书中图2.2和图2.3整理而来。) 对于确立大学自治模式的划分依据,在吸收前人理论成果的基础上,马顿一方面肯定国家对大学所起作用的必要,另一方面考虑到高等教育的不同性质,从而提出一个二维分析模式:即按国家权威的性质分为“集权的”和“分权的”两个方向,按高等教育目标的性质分为“文化的”(cultural)和“实用的”(utilitarian)两个方向,组成了一个划分大学自治模式的坐标图(如图1所示)。 马顿的这个二维分析模式不仅是对盖伊·纳夫的划分依据的发展,而且对前人在大学自治内涵的划分也做了更为具体的说明和整合。首先,对罗伯特·伯达尔(Robert Berdahl)关于大学自治的内涵分为实质性自治和程序性自治的观点做了进一步的扩展和说明。马顿用高等教育目标的维度解释了实质性自治——高等教育的社会功能在沿着以文化价值和实用价值为目标取向的两端移动。文化价值的目标就是将科学活动视为真理的寻求,研究的目的就是其本身,科学研究应独立于国家和社会。显然这个目标更容易接近自治。实用价值的目标是指大学的功能在于为社会提供合格的劳动力,科学研究的结果应有助于国家的经济发展,因而科学应当按照国家和社会的需要来计划。同时,马顿还用国家权威对大学程序性自治的不同影响构成另一维度的集权或分权的两个取向,它涉及的是国家政府与大学之间在大学的内部管理上的权力分配情况。而对于程序性自治,马顿又采用阿什比对大学自治内容的6个方面的分类(注:英国学者阿什比将大学自治的内容分为六个方面:在大学的管理上免于非学术的干预;以大学看来合适的方式自由地分配资金;自由地招收教职员并决定其工作条件;自由地选择学生;自由地设计和传授课程;自由地设置标准和决定评价方式。),这样就使其所确立的大学自治模式的划分依据在理论上和实践上都更有解释力(如表1所示)。 表1.在四种国家治理类型下对程序性自治的限制程度[5] 程序性自治 安全保卫者 荣誉社会 社会目标 看不见的手 内部管理 中度 很低很高低 资金 中度 很低很高低 雇员 中度 很低高 低