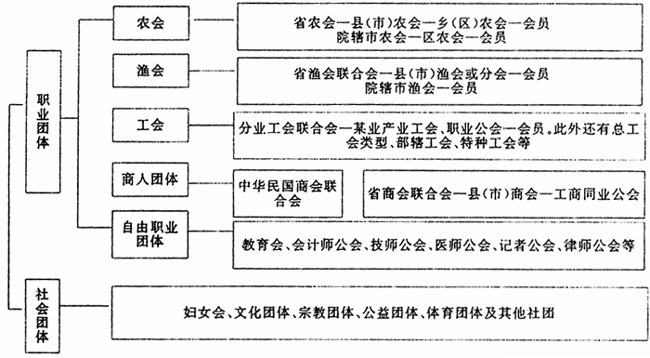

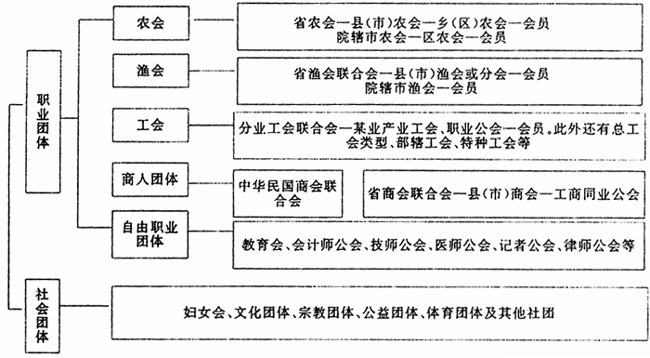

近代工商同业公会制度是在民间工商业者的推动和政府的引导下建立的。为使同业公会能够按照既有的制度安排履行其自治职能,并协助政府行政,民国时期各届政府通过立法及种种其它措施对同业公会进行管理。在已有商人团体研究中,除肯定政府在促进商人团体的数量发展方面的功效外,对于政府的管理多持否定观点。南京国民政府在1929年前后对商人团体的立法及改组主要被看作是对市民社会的压制。此类观点固然有一定的道理,但主要是立足于商人团体一种单向性的考察。南京国民政府颁布的同业公会法令不仅仅是对其组织设置、行业划分进行规定以促进其数量上的增长和治理结构的规范,法令及管理措施也体现了政府对于同业公会在国家治理结构中的制度安排,对同业公会的职能发挥有着多重影响。加强政府对同业公会管理政策的探讨有利于从政府的角度来认识二者的博奕关系,并了解在实际运行中所存在的经济自治权与法律合法性、公共事务与行业业务等方面的冲突与融合。 一、政府对同业公会的立法调控 晚清民初以后,民间社团不断得到发展。这些社团以其组织性的集团力量在国家的政治、经济和社会生活中占据越来越重要的地位。因此,在宪法名义上规定公民享有结社自由的基本权利的同时,各届政府也不得不以行政或者立法手段对民间社团加以管理,以巩固自身的统治基础,稳定社会秩序。南京国民政府建立以后,一方面颁布普适性的社会团体法规,对各类社团进行原则性的规范,另一方面则以专项性的法规对特定团体进行调控。 (一)社会团体立法 工商同业公会作为行业组织,受到专项法规的规范;同时,作为广义的社会团体,它也要受到有关社团立法的制约。在过去的研究中,论者多关注同业公会法规对于其组织的影响,而忽视了社团立法所形成的宏观制度环境。南京国民政府建立以后,并非单独对商会、同业公会等商人团体进行立法改组,而是进行了系统的社会团体立法。国民政府加强对社会团体的改组与法令建设是有其很深的政治背景的。在国民党由革命党向执政党转型以后,党民关系由动员体制转变为控制体制,“国民党从而由一个有着广泛群众基础的革命党蜕变为一个以官僚政客为主的执政党。”[1](p103),1928年2月,国民党二届四中全会撤销了农民、工人、商人、青年、妇女五部标志着国民党与民众的组织纽带首先被割断。1928年10月,国民党制定了《中国国民党训政纲领》,规定了训政时期以党治国的原则,确立了国民党一党专政的训政政治体制。在这一制度背景下,国民党对包括商会、同业公会在内的民众团体重新进行了制度建构。1928年8月召开的二届五中全会和1929年3月召开的“三大”进一步从制度层面改变和调整了大革命时期国民党民众运动的指导方针,从而完成了“国民党不要民众”的立法过程[1](p104)。从其本质来讲,国民党并非不要民众,而是要重新建立“党群”关系,由过去的重动员、革命改为重引导、管理。因此,在裁撤五部后,国民政府先后制订和颁布了《国民党中央民众训练计划大纲》、《训政时期民众训练方案》、《人民团体组织方案》、《修正人民团体组织方案》等众多法规,对人民团体的组织原则、组织程序、训练计划以及与国民党、国民政府之关系均作了明确规定(注:这几项法规请参见中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第5辑第1编,政治(三),江苏古籍出版社1994年版,第10-45页;中国第二历史档案馆编:《国民党政府政治制度档案史料选编》,安徽教育出版社1994年版,第645-648页。),力图建立在国民党及政府领导下的人民团体体系,以巩固国民党政府的社会基础。 同业公会自然属人民团体之列,并与商会同被列为职业团体。1930年7月17日,国民政府颁布了《修正人民团体组织方案》,规定,人民团体除地方自治团体外分为职业团体与社会团体两种,职业团体有农会、工会、商会、工商同业公会等,社会团体有学生团体、妇女团体、文化团体、宗教团体、各种慈善团体等[2](p252)。在颁布了一系列关于民众团体的一般法规的同时,还颁布了包括商会法、同业公会法等在内的其它专门法规,对商人团体、工人团体、农民协会、文化团体等主要社会团体进行规范。1929年10月,正式颁布了《工会法》;1930年12月,在1928年《农民协会组织条例》的基础上颁布了《农会法》;1930年1月23日,又出台了《文化团体组织大纲》(注:《工会法》和《农会法》分别参见中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第5辑第1编,政治(三),江苏古籍出版社1994年版,第95、477页。)。这样,在这些法规指导下,国民党政府对原有商人团体、工人团体、农会等民众团体进行了全面整顿,形成纵横交错的民众团体组织系统: 如此密集的社会团体立法目的是为了对包括商会、同业公会在内的民间社团进行系统整顿和监督。就各团体法规的内容来看,主要涉及的是:社会团体的登记,如登记的程序和条件、登记机关的权利义务以及申请登记的社会团体的权利和义务;社会团体的职能范围及其限制,即社会团体的活动必须要符合国家法律;社会团体的内部管理,如社会团体的组织设置等;社会团体的中止与解散等。1930年1月国民党中常会第67次会议修正通过的《人民团体组织方案》规定,“本党对于依此标准所组织之人民团体,应尽力扶植,并加以指导。对于非法团体或有违反三民主义的行为之团体,应严加纠正,或尽力检举,由政府分别制裁之。”在向经核准合法成立的职业团体颁发的许可证中,须明列以下事项:不得有违反三民主义之言论及行为;接受国民党之指挥;遵守国家法律,服从政府命令等,如有违反者受应得之处分[3](p647)。

人民团体分类及组织系统图 通过社会团体立法,国民党及政府可以掌握社会团体的分布、监控社会团体的活动、引导社会团体的发展方向,为社会团体的运作设定了制度性空间。在法律适用上,某一团体既适用于专项法规,但也要受到普适性社会团体法规的约束。与专项性法规相较,普适性社会团体法规显然重视的是团体的政治意义。正如有论者认为:“盖过去一般人之观点,是唯恐工商业有组织,视工会为罢工之总机关,视农民协会为捣乱社会秩序之祸者,视商会为沟通洋人之秘密机构,所以民国初年的同业组合,是有实无名,偷偷摸摸的,如哥老、汉流一样的,似乎是一种秘密的结群组织。因为不便于公开,也不敢公开的缘故,参加某一种同业组合的份子,都是经过严密的考察和麻烦的手续才可以取得会员资格的。”[4](p8)在法令颁布之前,晚清时期的会馆、公所虽未必是“偷偷摸摸”的,但仍然有一定的政治风险。现在,政府出于发展经济、稳定社会的考虑,转而采取正面的法令规范的办法来引导其设立,规范其运作,当然具有不同的意义。从这个角度来理解,社会团体立法既是对民间社团的督导,也是一种保障。

人民团体分类及组织系统图 通过社会团体立法,国民党及政府可以掌握社会团体的分布、监控社会团体的活动、引导社会团体的发展方向,为社会团体的运作设定了制度性空间。在法律适用上,某一团体既适用于专项法规,但也要受到普适性社会团体法规的约束。与专项性法规相较,普适性社会团体法规显然重视的是团体的政治意义。正如有论者认为:“盖过去一般人之观点,是唯恐工商业有组织,视工会为罢工之总机关,视农民协会为捣乱社会秩序之祸者,视商会为沟通洋人之秘密机构,所以民国初年的同业组合,是有实无名,偷偷摸摸的,如哥老、汉流一样的,似乎是一种秘密的结群组织。因为不便于公开,也不敢公开的缘故,参加某一种同业组合的份子,都是经过严密的考察和麻烦的手续才可以取得会员资格的。”[4](p8)在法令颁布之前,晚清时期的会馆、公所虽未必是“偷偷摸摸”的,但仍然有一定的政治风险。现在,政府出于发展经济、稳定社会的考虑,转而采取正面的法令规范的办法来引导其设立,规范其运作,当然具有不同的意义。从这个角度来理解,社会团体立法既是对民间社团的督导,也是一种保障。

人民团体分类及组织系统图 通过社会团体立法,国民党及政府可以掌握社会团体的分布、监控社会团体的活动、引导社会团体的发展方向,为社会团体的运作设定了制度性空间。在法律适用上,某一团体既适用于专项法规,但也要受到普适性社会团体法规的约束。与专项性法规相较,普适性社会团体法规显然重视的是团体的政治意义。正如有论者认为:“盖过去一般人之观点,是唯恐工商业有组织,视工会为罢工之总机关,视农民协会为捣乱社会秩序之祸者,视商会为沟通洋人之秘密机构,所以民国初年的同业组合,是有实无名,偷偷摸摸的,如哥老、汉流一样的,似乎是一种秘密的结群组织。因为不便于公开,也不敢公开的缘故,参加某一种同业组合的份子,都是经过严密的考察和麻烦的手续才可以取得会员资格的。”[4](p8)在法令颁布之前,晚清时期的会馆、公所虽未必是“偷偷摸摸”的,但仍然有一定的政治风险。现在,政府出于发展经济、稳定社会的考虑,转而采取正面的法令规范的办法来引导其设立,规范其运作,当然具有不同的意义。从这个角度来理解,社会团体立法既是对民间社团的督导,也是一种保障。