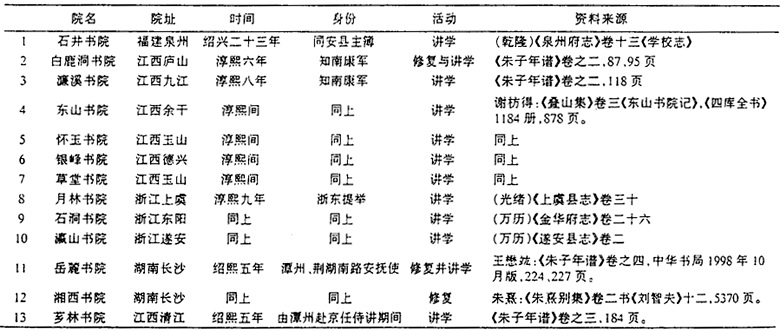

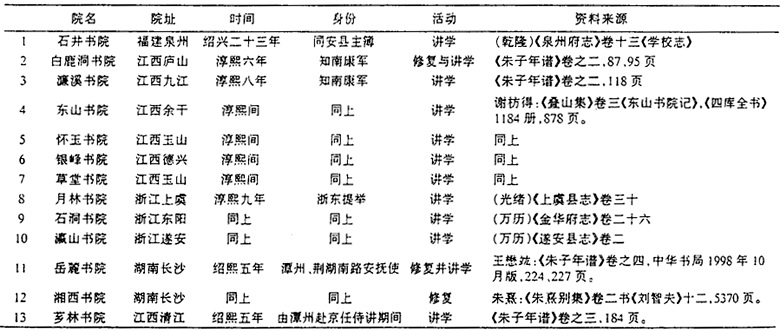

[中图分类号]K245 [文献标识码] A [文章编号] 1008-1763(2004)03-0020-04 南宋是中国书院发展的高峰期,也是程朱之学体系最终形成的阶段,作为民间教育组织的书院为尚处于民间文化的新儒学提供了研究和传播基地,新儒学的发展则为书院存在的合法性注入了新因子,二者之间密切关联,相互促进,这已经成为学术界的共识。然而,在不少研究书院的学者看来,以朱熹为代表的南宋新儒家讲学书院的动力来自对以“理”或“心”为本体的哲学体系无限渴望和追求,实现这一过程必然要压制追求功名利禄的欲望,加之大多数书院大师对科举取士制度有相当严厉的批评,这样,使不少研究者便得出了南宋书院反科举的论断。20世纪30年代,著名的教育史家陈东原先生就指出:“反对科举的精神是书院不朽的灵魂”。(陈东原:《书院史略》,载《学风》第1卷,第9期)傅顺时先生亦将“反对科举”视为书院的主要精神之一。(傅顺时:《两宋书院制度》,载《之江期刊》新1卷第7号)60年代台湾的孙彦民先生则进一步认为:“最初之书院因反对科举而创设。其后却又赖其所反对之科举而维持其存在。”(孙彦民:《宋代书院制度之研究》,台北:国立政治大学教育研究所教育研究丛刊乙种1966年版,8页)但笔者认为这种观点是对南宋书院与科举关系的误读,我们可以在长期从事书院活动的南宋新儒学派的集大成者——朱熹的科举观上得到验证。 一 科举生涯与书院发展 朱熹的科举生涯完全可以用一帆风顺来形容,十八岁“举建州乡贡”,十九岁“登王佐榜进士”,中第五甲九十名。他从解试到殿试都是一次性通过,没有任何波折,而且他是十九岁中进士,这在绍兴十八年(1148年)戊辰榜平均年龄为32岁的新科进士中是相当年轻的。进士及第之后,朱熹先后在福建、江西、浙江、湖南和朝廷为官。 在朱熹自己的著述和有关朱熹生平记载的文献中,罕有关于朱熹学习科举之学的文字,但这是否就意味着朱熹没有苦读应试的经历呢?南宋高宗绍兴元年(1131年),年仅十四岁的朱熹遵照其父朱松的遗嘱,从学于“学有渊源”的籍溪胡宪、白水刘勉之和屏山刘子翚三人,并要求朱熹“惟其言之听”。在这三人之中,由刘子翚专门负责教授朱熹掌握科举之学,《年谱考异》云:“师事屏山为举业,于白水、籍溪盖以父执事之。”尽管朱熹对自己学习科举之学的经历有意淡化:“某少年时,只做得十五六篇举业,后来只是如此发举及第”。但朱熹在这段时间在学习方面用力甚勤,据他自己回忆:“某自十六七岁时,下工夫读书。彼时四旁皆无津涯,只自恁地硬著力去做。至今日虽不足道,但当时也是喫了多少辛苦读书。”值得深究的是,这段时间他苦读的内容到底是什么,是进行学术研究,还是读儒家经典以应科举呢?笔者认为朱熹此时苦读的内容主要是后者,这有以下两个方面的理由:其一是朱熹当时的处境是寄人篱下,而且其父朱松临终所托的刘子翚对他是“但以举子见期”。(朱熹:《朱熹集》卷84《跋家藏刘病翁遗帖》四川教育出版社1996年版,4340页)无论是从改变自身的处境,还是不辜负父亲的临终嘱托、老师的殷切期望等方面来看,朱熹在这一段时间的学习都是以应试科举为目的;其二是朱熹的这一段苦读亦非是着眼于学术水平的提高或者进行学术研究,他在《朱子语类》中云:“某从十七八岁读《孟子》,至二十岁,只逐句去理会,更不通透。二十岁已后,方知不可恁地读。”(本段除特别注明出处之外,引文均出自《朱子年谱》卷1)从他对自身为学历程的反思就可以清楚地看到,朱熹在二十岁之前读书学习并不是要将儒家经典理解通透,然后提出自己的学术主张,而只是和其他读书应举者一样读儒家经典以应科举。正是由于有如此用功的窗前苦读,其在科场一帆风顺也就不足为怪了,朱熹的科举经历为其科举观的确立提供了感性认识。 绍兴二十三年(1153年)七月,进士出身的朱熹出任同安主簿,开始了其历仕生涯。朱熹从进土及第至庆元三年(1197年)落职罢祠,前后共计五十年之久,但其真正担任地方官吏的时间只有九年,在朝廷任经筵侍讲也仅有四十余日,在有限的出仕时间中,朱熹始终将修复书院、讲学于书院作为主要的政务活动之一。笔者稽考各地方志和史料,将朱熹担任地方官时修复和讲学的书院统计如下:

如果我们将担任祠职享受朝廷俸禄亦视为官员的话,那么朱熹创建、修复和讲学的书院总数至少有29所之多。(参阅李兵:《书院与科举关系研究》,厦门大学高等教育科学研究所2004年博士论文)进士出身是朱熹能出任同安主簿的主要条件,此后的任官虽然与其学术地位的提高密切相关,但其进士身份的作用也是不可忽视的因素。而担任地方官员的朱熹又能充分调动包括政治、经济和人力资源来发展书院。朱熹在修复和扩大岳麓书院时就直接利用了官府的经费,“本州州学之外,复置岳麓书院,……牒教授及帖书院,照会施行。仍请一面指挥合干人排备斋舍、几案、床榻之属,并帖钱粮官,于本州赡学料次钱及书院学粮内通融支给,须至行遣。”(《朱熹集》卷100《潭州委教授措置岳麓书院牒》,5110页)在主持修复白鹿洞书院以后,请求朝廷赐额、赐书。这两所书院的修复极大地促进了南宋书院的发展。因此,尽管我们很难将朱熹讲学书院活动与其科举出身的背景联系起来,但进士出身无疑成为影响其参与书院活动的重要有利因素之一。 二 以德业为应试基础的科举观 与南宋的其他儒学大师一样,朱熹对科举取士制度影响下的官学教育进行了严厉的批评,朱熹说:“所谓太学者,但为声利之场,而掌其教事者不过取其善为科举之文,而尝得隽于场屋者耳。士之有志于义理者,既无所求于学,其奔趋辐凑而来者,不过为解额之滥,舍选之私而已。师生相视漠然,如行路之人。间相与言,亦未尝开之以德行道艺之实,而月书季考者,又祗以促其嗜利苟得,冒昧无耻之心。殊非国家之所以立学教人之本意也”。(《朱熹集》卷69《学校贡举私议》,3641页)州县之学亦是如此,朱熹云:“今郡县之学官,置博士弟子员,皆未尝考其德行道艺之素,其所受授,又皆世俗之书、进取之业,使人见利而不见义。”(《朱熹集》卷79《衡州石鼓书院记》,4123-4124页)由此可见,朱熹批评科举的言论主要集中在科举取士制度重艺不重德所引发的官学教育的弊端之上。

如果我们将担任祠职享受朝廷俸禄亦视为官员的话,那么朱熹创建、修复和讲学的书院总数至少有29所之多。(参阅李兵:《书院与科举关系研究》,厦门大学高等教育科学研究所2004年博士论文)进士出身是朱熹能出任同安主簿的主要条件,此后的任官虽然与其学术地位的提高密切相关,但其进士身份的作用也是不可忽视的因素。而担任地方官员的朱熹又能充分调动包括政治、经济和人力资源来发展书院。朱熹在修复和扩大岳麓书院时就直接利用了官府的经费,“本州州学之外,复置岳麓书院,……牒教授及帖书院,照会施行。仍请一面指挥合干人排备斋舍、几案、床榻之属,并帖钱粮官,于本州赡学料次钱及书院学粮内通融支给,须至行遣。”(《朱熹集》卷100《潭州委教授措置岳麓书院牒》,5110页)在主持修复白鹿洞书院以后,请求朝廷赐额、赐书。这两所书院的修复极大地促进了南宋书院的发展。因此,尽管我们很难将朱熹讲学书院活动与其科举出身的背景联系起来,但进士出身无疑成为影响其参与书院活动的重要有利因素之一。 二 以德业为应试基础的科举观 与南宋的其他儒学大师一样,朱熹对科举取士制度影响下的官学教育进行了严厉的批评,朱熹说:“所谓太学者,但为声利之场,而掌其教事者不过取其善为科举之文,而尝得隽于场屋者耳。士之有志于义理者,既无所求于学,其奔趋辐凑而来者,不过为解额之滥,舍选之私而已。师生相视漠然,如行路之人。间相与言,亦未尝开之以德行道艺之实,而月书季考者,又祗以促其嗜利苟得,冒昧无耻之心。殊非国家之所以立学教人之本意也”。(《朱熹集》卷69《学校贡举私议》,3641页)州县之学亦是如此,朱熹云:“今郡县之学官,置博士弟子员,皆未尝考其德行道艺之素,其所受授,又皆世俗之书、进取之业,使人见利而不见义。”(《朱熹集》卷79《衡州石鼓书院记》,4123-4124页)由此可见,朱熹批评科举的言论主要集中在科举取士制度重艺不重德所引发的官学教育的弊端之上。

如果我们将担任祠职享受朝廷俸禄亦视为官员的话,那么朱熹创建、修复和讲学的书院总数至少有29所之多。(参阅李兵:《书院与科举关系研究》,厦门大学高等教育科学研究所2004年博士论文)进士出身是朱熹能出任同安主簿的主要条件,此后的任官虽然与其学术地位的提高密切相关,但其进士身份的作用也是不可忽视的因素。而担任地方官员的朱熹又能充分调动包括政治、经济和人力资源来发展书院。朱熹在修复和扩大岳麓书院时就直接利用了官府的经费,“本州州学之外,复置岳麓书院,……牒教授及帖书院,照会施行。仍请一面指挥合干人排备斋舍、几案、床榻之属,并帖钱粮官,于本州赡学料次钱及书院学粮内通融支给,须至行遣。”(《朱熹集》卷100《潭州委教授措置岳麓书院牒》,5110页)在主持修复白鹿洞书院以后,请求朝廷赐额、赐书。这两所书院的修复极大地促进了南宋书院的发展。因此,尽管我们很难将朱熹讲学书院活动与其科举出身的背景联系起来,但进士出身无疑成为影响其参与书院活动的重要有利因素之一。 二 以德业为应试基础的科举观 与南宋的其他儒学大师一样,朱熹对科举取士制度影响下的官学教育进行了严厉的批评,朱熹说:“所谓太学者,但为声利之场,而掌其教事者不过取其善为科举之文,而尝得隽于场屋者耳。士之有志于义理者,既无所求于学,其奔趋辐凑而来者,不过为解额之滥,舍选之私而已。师生相视漠然,如行路之人。间相与言,亦未尝开之以德行道艺之实,而月书季考者,又祗以促其嗜利苟得,冒昧无耻之心。殊非国家之所以立学教人之本意也”。(《朱熹集》卷69《学校贡举私议》,3641页)州县之学亦是如此,朱熹云:“今郡县之学官,置博士弟子员,皆未尝考其德行道艺之素,其所受授,又皆世俗之书、进取之业,使人见利而不见义。”(《朱熹集》卷79《衡州石鼓书院记》,4123-4124页)由此可见,朱熹批评科举的言论主要集中在科举取士制度重艺不重德所引发的官学教育的弊端之上。