云南省图书馆机构用户,欢迎您!

民初国会在曹锟当政之后仍艰难地运作。国会衰亡除了人们通常所说的国会议员腐败、国民政治训练不够、军阀的蹂躏破坏外,尚与曹锟贿选后国会党派构成的变化,政治家的当下利益关怀的转移,以及当时国人政治思想日趋激进,政治家和一般民众急于寻找“最新最好”的救国方案,对继续实践以多党制衡为内涵的国会政治失去了耐心这一政治语境有密切的关系。直到后来国民党一党专政局面形成,国人才意识到这一政治抉择的失误。

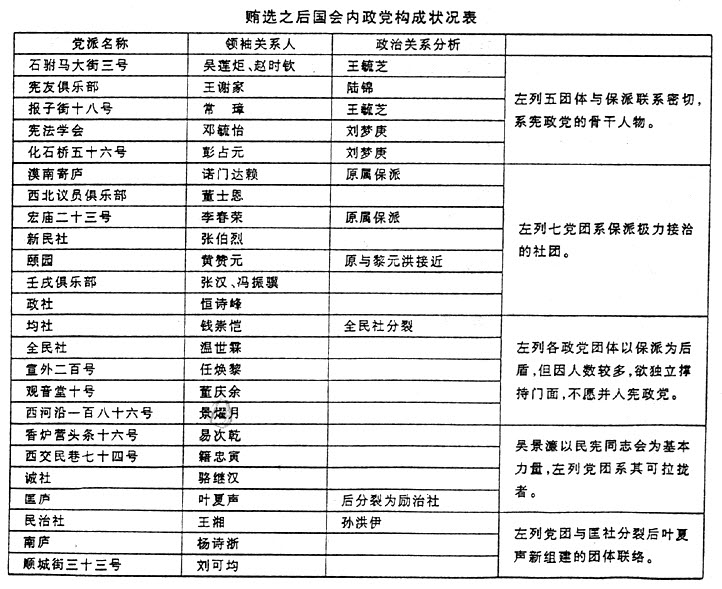

除了表列各党派外,尚有群治社、法治统一会以及由研究系分裂的小团体如适庐、乐园等,数不胜数。但因力量微弱,贿选成功后,保系津贴停止,无法维持独立,不得不另谋出路。在这种情况下,吴景濂与内务总长高凌霨“各挟其财力,竞争组党,各党首领人物,认为奇货可居,狡猾者且向两方活动,一如市场之标卖底货,故其态度游易不定,最后仍看两派财力之贫富如何耳”[5](94页)。 不过吴派势力终难同有保派作后盾的宪政党抗衡。从表中可以看出,在贿选之后的国会内,吴派实力相对弱小。结果吴景濂不仅没有当上内阁总理,就连众议院议长之职,亦不被继续承认。在12月18日众议院召开临时会议时,反吴派借口议长资格问题,发难攻吴,演化成众议院内的大斗殴。内务部遂以众议院警卫受吴控制为由,下令强行解撤众议院警卫,逼走吴景濂。吴之出走,表明津派在政治上的失势。其后,众议院事实上已经为保派支持的宪政党控制,众议院秘书厅也为宪政党接收[6][7][8]。 宪政党在国会中绝对优势地位的确立,使曾经存在于国会内的政党相互制衡的机制开始丧失。这对国会存废影响甚大。因为在民初国人的政治理念中,国会政治应当是政党政治,而政党政治应当是两党或多党在制衡的形势下共同维持的民主政治。国会肇建之初,宋教仁致力于建立国民党,梁启超致力于建立进步党,双方都曾有使国会内形成两大主流政党相互制衡以维持国会正常运作的考虑。宋教仁主张“政党宜二大对峙”[9](421页)。梁启超更是明确指出:“各国政党之潮流,皆有两派,一激进,一渐进。中国十余年来,亦本有此两派。使各一心为国,团我二派,各自发达,则中国之进步,尚可限量乎?”[10](21页)如果说民初国会政治尚能勉强成立,在很大程度上就是因为国会内已经初步形成两大对立的政党。袁世凯等破坏国会,正是从取消反对党或将反对党的力量削弱到不能与政府党对抗开始的。梁启超等人捍卫国会政治,亦紧紧抓住保存反对党这一关键[11](91—99页)。民初的“超然内阁”难以长期存在,其原因亦在于此。现在,经曹、吴操纵控制,国会内党派构成丕变,出现了宪政党独领风骚而其他政党几无立足之地的局面。这不仅使国会的运作失去了政党政治的必要内涵,更重要的是,在很大程度上它使“立法”与“行政”在人员构成上连为一体,严重削弱了国会自身存在的基础。

除了表列各党派外,尚有群治社、法治统一会以及由研究系分裂的小团体如适庐、乐园等,数不胜数。但因力量微弱,贿选成功后,保系津贴停止,无法维持独立,不得不另谋出路。在这种情况下,吴景濂与内务总长高凌霨“各挟其财力,竞争组党,各党首领人物,认为奇货可居,狡猾者且向两方活动,一如市场之标卖底货,故其态度游易不定,最后仍看两派财力之贫富如何耳”[5](94页)。 不过吴派势力终难同有保派作后盾的宪政党抗衡。从表中可以看出,在贿选之后的国会内,吴派实力相对弱小。结果吴景濂不仅没有当上内阁总理,就连众议院议长之职,亦不被继续承认。在12月18日众议院召开临时会议时,反吴派借口议长资格问题,发难攻吴,演化成众议院内的大斗殴。内务部遂以众议院警卫受吴控制为由,下令强行解撤众议院警卫,逼走吴景濂。吴之出走,表明津派在政治上的失势。其后,众议院事实上已经为保派支持的宪政党控制,众议院秘书厅也为宪政党接收[6][7][8]。 宪政党在国会中绝对优势地位的确立,使曾经存在于国会内的政党相互制衡的机制开始丧失。这对国会存废影响甚大。因为在民初国人的政治理念中,国会政治应当是政党政治,而政党政治应当是两党或多党在制衡的形势下共同维持的民主政治。国会肇建之初,宋教仁致力于建立国民党,梁启超致力于建立进步党,双方都曾有使国会内形成两大主流政党相互制衡以维持国会正常运作的考虑。宋教仁主张“政党宜二大对峙”[9](421页)。梁启超更是明确指出:“各国政党之潮流,皆有两派,一激进,一渐进。中国十余年来,亦本有此两派。使各一心为国,团我二派,各自发达,则中国之进步,尚可限量乎?”[10](21页)如果说民初国会政治尚能勉强成立,在很大程度上就是因为国会内已经初步形成两大对立的政党。袁世凯等破坏国会,正是从取消反对党或将反对党的力量削弱到不能与政府党对抗开始的。梁启超等人捍卫国会政治,亦紧紧抓住保存反对党这一关键[11](91—99页)。民初的“超然内阁”难以长期存在,其原因亦在于此。现在,经曹、吴操纵控制,国会内党派构成丕变,出现了宪政党独领风骚而其他政党几无立足之地的局面。这不仅使国会的运作失去了政党政治的必要内涵,更重要的是,在很大程度上它使“立法”与“行政”在人员构成上连为一体,严重削弱了国会自身存在的基础。