云南省图书馆机构用户,欢迎您!

我国大学教学模式研究目前基本上处于一种自然杂生状态,并且缺乏理论的支撑,为此,立足现实的革命前提,对大学教学模式进行检讨,进而以此为契机提出并实践与新时期发展趋向相适应的教学模式,显得尤其必要。中国传统的背景思维正在发生以“他元”引入为主流的革命性转型,其强大的穿透力以其特有的形式影响中国大学教学改革,“背景勾联教学模式”因此含蕴了强烈的使命感和急迫的现实性。

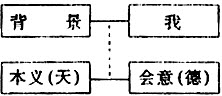

文化是人(即“我”,非“小我”,而是“大我”、“众人”)对天地大道的意会,即通过宣讲“人德”,以期望匹配上人之所由生的背景(天地大道的具体体现)。文化结构形式以位育论(《礼记·中庸》所谓“天地位焉,万物育焉”,朱熹疏其“位育”为:位者,安其所也;育者,遂其生也)为宗师。因此,中国传统文化的结构是追求圆满和合的“二元双向互应”的。西方大语种的思维模式及其同构体——文化的结构关系,也可以图示如下:

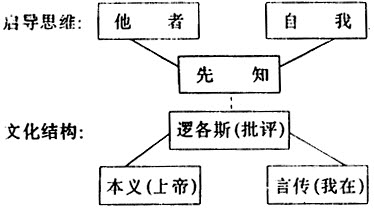

文化是人(即“我”,非“小我”,而是“大我”、“众人”)对天地大道的意会,即通过宣讲“人德”,以期望匹配上人之所由生的背景(天地大道的具体体现)。文化结构形式以位育论(《礼记·中庸》所谓“天地位焉,万物育焉”,朱熹疏其“位育”为:位者,安其所也;育者,遂其生也)为宗师。因此,中国传统文化的结构是追求圆满和合的“二元双向互应”的。西方大语种的思维模式及其同构体——文化的结构关系,也可以图示如下:  在这种思维模式中,思维的主体是先知,作为个体的生命存在,对外部世界的感知总是以先知为前导;此模式基本上排斥个体生命对生存背景作出主观化的体验。与此相同构的文化,则是“我在”(感性的我)以逻各斯(理性化的我)的名义对上帝或者绝对真理作出的阐释;从天地本义到主体阐释到个体接受,是真实原则一以贯之,而结构形式则基本上以“言传”而不是以“会意”为旨归。在这里,批评是一支独立的力量,无处不在,是社会的良心;批评的操作者,便是那些走向自觉、不屈从于任何特权意识的知识分子,因此,批评既是文化结构中的一部分,同时也是整个社会文化价值取向的“镜与灯”。 当然,中国传统文化中也不是完全没有批评的质素,只是中国式的批评不具备独立性,而往往寓于叙事之中。如《公羊传》有言:“子公羊子曰:其诸为其双双而俱者矣。”这是说在宣公五年,齐高固娶了鲁国的子叔姬,按照礼仪应该把娘家送亲的车留下,三个月后再派人将马送回,而丈夫本人则不宜出面。但齐高固却违背礼仪与新婚的妻子一道来到了鲁国。据说,古代有一种叫作“双双”的鸟,这种鸟一身二首,尾分雌雄,来去从不分离;《山海经·大荒南经》中说有一种野兽常常成双成对地出没,也名为“双双”。《公羊传》以“双双”来借代齐高固夫妇,暗示了作者对其双行并至行为的讽刺,同时也包含着把违礼行为视为禽兽的道德评价。在这个例子中,不能说没有批评,但是,其批评的意蕴却又不能独立存在,而只能在叙事中一并加以揭示。读者在阅读过程中,必须亲自去勾连个人的人生背景,通过对背景的激活实现对作者意图的“意会”。这种意会行为能否顺利进行,关键在于读者个人的背景积累的丰富与否。因此,在私塾中强调记忆和背诵也就顺理成章了。又如《春秋》僖公十六年记载:“陨石于宋五。”《公羊传》解释道:“曷为先言‘陨’而后‘石’?陨石记闻,闻其磌然;视之,则石;察之,则五。”这既说明叙事的顺序,表示着人对陨石这种天象由闻其声到见其物,再至知其地、察其数的感知过程;也说明了背景思维控制下的中国语言的时态非原生性,及其意象的丰富性和组合的直接性,叙事者成为真正的背景的主宰,语词具有了高度联想的可能。 可见,背景思维模式控制下的文化传承,最重要的是个体的人对整个社会所拥有的背景积累的记忆;记忆是联想的基础,记忆也是个体背景增生的最重要的手段。如此,作为社会文化传承的主渠道的学校教育采取考试的办法来促进记忆,是有它的合理性的。又由于政治的介入,学校教育与选举制度结合,更因为权力与地位对社会中人的支配力量,为科举制的极端化提供了现实基础,从而使应试教育的负面功能日益积累,进而成为社会进步的阻力。清末科举制度被废除,西方教育模式被及时地引入,可是,由于操作者普遍地误解了传统与西方的关系,把西方的教育模式的引入与传统的教育模式的扬弃对立起来。这种理论上的误解造成了实践上的巨大混乱——所谓的新式教育成为兼有中西教育文化之弊的重灾区。这一判断也许让一些人听来不舒服,但这是真的。清末以来,中华民族取得的每一点进步,当然与民族教育有着直接的关系,但是,正如不能因为有了文天祥、曾国藩、蔡元培等杰出人物就给予科举教育以继续存在的理由一样,我们绝对不能因为科举之后的新教育为民族的发展作出过贡献就默认其永久的合理性。中国近二十多年的社会改革走的是一条渐进式路子,而累积起来的发展变化势必促使社会改革不断地走向深入。可是一个有目共睹的事实却无情地摆在我们每一个人的面前——中国的高等教育改革相对社会其他领域而言可以说是已严重滞后。

在这种思维模式中,思维的主体是先知,作为个体的生命存在,对外部世界的感知总是以先知为前导;此模式基本上排斥个体生命对生存背景作出主观化的体验。与此相同构的文化,则是“我在”(感性的我)以逻各斯(理性化的我)的名义对上帝或者绝对真理作出的阐释;从天地本义到主体阐释到个体接受,是真实原则一以贯之,而结构形式则基本上以“言传”而不是以“会意”为旨归。在这里,批评是一支独立的力量,无处不在,是社会的良心;批评的操作者,便是那些走向自觉、不屈从于任何特权意识的知识分子,因此,批评既是文化结构中的一部分,同时也是整个社会文化价值取向的“镜与灯”。 当然,中国传统文化中也不是完全没有批评的质素,只是中国式的批评不具备独立性,而往往寓于叙事之中。如《公羊传》有言:“子公羊子曰:其诸为其双双而俱者矣。”这是说在宣公五年,齐高固娶了鲁国的子叔姬,按照礼仪应该把娘家送亲的车留下,三个月后再派人将马送回,而丈夫本人则不宜出面。但齐高固却违背礼仪与新婚的妻子一道来到了鲁国。据说,古代有一种叫作“双双”的鸟,这种鸟一身二首,尾分雌雄,来去从不分离;《山海经·大荒南经》中说有一种野兽常常成双成对地出没,也名为“双双”。《公羊传》以“双双”来借代齐高固夫妇,暗示了作者对其双行并至行为的讽刺,同时也包含着把违礼行为视为禽兽的道德评价。在这个例子中,不能说没有批评,但是,其批评的意蕴却又不能独立存在,而只能在叙事中一并加以揭示。读者在阅读过程中,必须亲自去勾连个人的人生背景,通过对背景的激活实现对作者意图的“意会”。这种意会行为能否顺利进行,关键在于读者个人的背景积累的丰富与否。因此,在私塾中强调记忆和背诵也就顺理成章了。又如《春秋》僖公十六年记载:“陨石于宋五。”《公羊传》解释道:“曷为先言‘陨’而后‘石’?陨石记闻,闻其磌然;视之,则石;察之,则五。”这既说明叙事的顺序,表示着人对陨石这种天象由闻其声到见其物,再至知其地、察其数的感知过程;也说明了背景思维控制下的中国语言的时态非原生性,及其意象的丰富性和组合的直接性,叙事者成为真正的背景的主宰,语词具有了高度联想的可能。 可见,背景思维模式控制下的文化传承,最重要的是个体的人对整个社会所拥有的背景积累的记忆;记忆是联想的基础,记忆也是个体背景增生的最重要的手段。如此,作为社会文化传承的主渠道的学校教育采取考试的办法来促进记忆,是有它的合理性的。又由于政治的介入,学校教育与选举制度结合,更因为权力与地位对社会中人的支配力量,为科举制的极端化提供了现实基础,从而使应试教育的负面功能日益积累,进而成为社会进步的阻力。清末科举制度被废除,西方教育模式被及时地引入,可是,由于操作者普遍地误解了传统与西方的关系,把西方的教育模式的引入与传统的教育模式的扬弃对立起来。这种理论上的误解造成了实践上的巨大混乱——所谓的新式教育成为兼有中西教育文化之弊的重灾区。这一判断也许让一些人听来不舒服,但这是真的。清末以来,中华民族取得的每一点进步,当然与民族教育有着直接的关系,但是,正如不能因为有了文天祥、曾国藩、蔡元培等杰出人物就给予科举教育以继续存在的理由一样,我们绝对不能因为科举之后的新教育为民族的发展作出过贡献就默认其永久的合理性。中国近二十多年的社会改革走的是一条渐进式路子,而累积起来的发展变化势必促使社会改革不断地走向深入。可是一个有目共睹的事实却无情地摆在我们每一个人的面前——中国的高等教育改革相对社会其他领域而言可以说是已严重滞后。