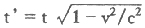

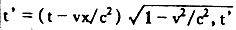

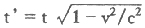

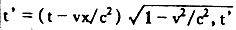

一、现在的“现在”:一个世界,许多世界? 地球,是一个自然存在物。不知从何时起,被广泛地冠之以“世界”的称呼。西方的Great Harmony与中国的“天下大同”一样, 大抵都反映了人类追求一统的愿望。这种一个世界的愿望即使多么古远而牢固,却从来没有真正实现过。 地理上的各种界定或许还只是为了地理学的识别,由陆地和水域分割或联结的一个地球一旦加上政治的界定就立即分崩离析了。17世纪,近代民族国家诞生。民族国家的实体以自保的主权为基点,主权不可(被)侵犯,但有权(对外)侵犯。非西方国家皆被划为野蛮世界,侵略被理解为对非文明世界的文明教化。这种侵犯随着西欧文明全世界范围扩张的基本完成,在19世纪末达到顶峰。本世纪初直到一战期间,绝对主义主权观受到抨击,主权的相对化在西方世界成为主流思想。(注:M.阿库斯特:《现代国际法概论》,中国社会科学出版社,1981 年第19 页。)而与此相对,主权的形式在非西方世界继续扩展,并在20世纪中期得以充分的普遍化,到1988年最后一块殖民地独立(为纳米比亚国)。民族国家主权边界界定着一个分立的世界。以主权国家主权独立为出发点的国际法之成熟是对这个分立世界的合适注脚。意识形态的区别加剧了这种分立。 “一个世界,还是许多世界”的问题,早已提出来过。(注:参见王逸舟《西方国际政治学:历史与理论》,上海人民出版社,1998年第90页。)由政治的民族国家界定的世界分立,还带有经济和文化的内容。依人均GDP等国际指标,地球上现有185个国家分属于发达的国家、欠发达国家(即发展中国家)和不发达国家,三类国家之间界限明显,难以跨越。即使在国际经济日益全球化的今天,由第一世界主导的“世界经济”仍然是由许多世界的国际分工来完成的,因为现存的国际分工本质上是纵向的而非横向的分工。 这也就是我为什么赞同斯塔夫里亚诺斯在《全球分裂》中使用“第三世界”时强调的关系界定法,即“所谓第三世界,既不是一组国家,也不是一组统计标准,而是一组关系……第三世界不是一个凝固的或不变化的实体。”(注:M.阿库斯特:《现代国际法概论》, 中国社会科学出版社,1981年第17—18页。)第三世界是动态的,相对的。 对几个世界之一的第三世界作这种关系界定,比单纯的政治、经济、文化、或三者综合的界定要更合理;但是它并没有突破传统的平面界定,而始终固着在空间的局囿之中。这种方法以时间的绝对性和同时的绝对性为既定前提,它的相对的动态仅仅是空间意义上的转移或补充。事实上,它赖以存在的前提是不可靠的,时间和同时性是相对的,世界是流逝的,几个世界之间更多的是时间上的相对和动态。 这种看法得益于相对论,它产生于“要把自然本身固有的联系如其‘自在’的那样提供出来的”倾向,“是为通达自然本身的道路提供条件的理论”(注:M.海德格尔:《存在与时间》,三联书店,1987年第13页。),而打开通向狭义和广义相对论大门的,首先是确定了同时性的相对性。(注:经典力学中,时间是绝对的,这就是说,时间与坐标系的位置和运动状态无关。这一点在伽俐略变换的最后一个方程中清楚地表示出来:t'=t。方程表示,不同坐标系中的时间是相等的。 时间的相对性,在狭义相对论中由洛伦兹变换的第四方程表示出来,即

为运动钟指示的时间,t为静止的钟指示的时间,v为钟的运动速度,c 为光速。)同时性的相对性意味着不同运动状态的坐标系(以致可以说不同的坐标系)有自己的时间,每一个坐标系都有一个自己的坐标时间。或者说,时间是属于坐标系的。 地球上不同人群由于它所处的坐标系(政治、经济或文化的共同体)不一样,因而具有不同的时间,却不仅仅是一般意义上的对时间有不同的(心理)感觉。 因此,这个世界中的几个世界可以用时间来表示为“现在的‘现在’们”:即使有一个共同的现在,但却从来都达不到,只有不同的“现在”们,它们由不同的坐标系界定。“现在”是已经存在的现在,现在又是即将存在的“现在”。 二、时间膨胀与国际关系 从一个坐标系看来相对于它而运动的钟走得较慢,这叫做钟慢效应或时间膨胀。运动的钟变慢表示了时间的相对性,时间间隔是一个依条件变化而不同的相对量,它与坐标系的运动状态和坐标系所处的位置有关。钟慢的精确规律由洛伦兹变换的第四方程作出,这使得时间的相对性不仅定性而且有定量的表述。举一个假想例,如果有宇宙飞船的速度达光速的99.99999999%, 那么在飞船上度过7天, 在地球上则已是1400年了。 钟慢效应带来了时间观上的重要改变,时间与坐标系相关,运动的坐标系内时间将膨胀。由时间关系界定的多个世界,实则是分属不同的坐标系,坐标系的运动状态反映各个“现在”的不同时。依据洛伦兹变换的第四方程推导出时间膨胀之变量式为

为运动钟指示的时间,t为静止的钟指示的时间,v为钟的运动速度,c 为光速。)同时性的相对性意味着不同运动状态的坐标系(以致可以说不同的坐标系)有自己的时间,每一个坐标系都有一个自己的坐标时间。或者说,时间是属于坐标系的。 地球上不同人群由于它所处的坐标系(政治、经济或文化的共同体)不一样,因而具有不同的时间,却不仅仅是一般意义上的对时间有不同的(心理)感觉。 因此,这个世界中的几个世界可以用时间来表示为“现在的‘现在’们”:即使有一个共同的现在,但却从来都达不到,只有不同的“现在”们,它们由不同的坐标系界定。“现在”是已经存在的现在,现在又是即将存在的“现在”。 二、时间膨胀与国际关系 从一个坐标系看来相对于它而运动的钟走得较慢,这叫做钟慢效应或时间膨胀。运动的钟变慢表示了时间的相对性,时间间隔是一个依条件变化而不同的相对量,它与坐标系的运动状态和坐标系所处的位置有关。钟慢的精确规律由洛伦兹变换的第四方程作出,这使得时间的相对性不仅定性而且有定量的表述。举一个假想例,如果有宇宙飞船的速度达光速的99.99999999%, 那么在飞船上度过7天, 在地球上则已是1400年了。 钟慢效应带来了时间观上的重要改变,时间与坐标系相关,运动的坐标系内时间将膨胀。由时间关系界定的多个世界,实则是分属不同的坐标系,坐标系的运动状态反映各个“现在”的不同时。依据洛伦兹变换的第四方程推导出时间膨胀之变量式为

为运动钟指示的时间,t为静止的钟指示的时间,v为钟的运动速度,c 为光速。)同时性的相对性意味着不同运动状态的坐标系(以致可以说不同的坐标系)有自己的时间,每一个坐标系都有一个自己的坐标时间。或者说,时间是属于坐标系的。 地球上不同人群由于它所处的坐标系(政治、经济或文化的共同体)不一样,因而具有不同的时间,却不仅仅是一般意义上的对时间有不同的(心理)感觉。 因此,这个世界中的几个世界可以用时间来表示为“现在的‘现在’们”:即使有一个共同的现在,但却从来都达不到,只有不同的“现在”们,它们由不同的坐标系界定。“现在”是已经存在的现在,现在又是即将存在的“现在”。 二、时间膨胀与国际关系 从一个坐标系看来相对于它而运动的钟走得较慢,这叫做钟慢效应或时间膨胀。运动的钟变慢表示了时间的相对性,时间间隔是一个依条件变化而不同的相对量,它与坐标系的运动状态和坐标系所处的位置有关。钟慢的精确规律由洛伦兹变换的第四方程作出,这使得时间的相对性不仅定性而且有定量的表述。举一个假想例,如果有宇宙飞船的速度达光速的99.99999999%, 那么在飞船上度过7天, 在地球上则已是1400年了。 钟慢效应带来了时间观上的重要改变,时间与坐标系相关,运动的坐标系内时间将膨胀。由时间关系界定的多个世界,实则是分属不同的坐标系,坐标系的运动状态反映各个“现在”的不同时。依据洛伦兹变换的第四方程推导出时间膨胀之变量式为